フィールドワーク

こどもにかかわる現場を体験して学ぶ。本学科では、こどもにかかわる施設等に赴き、体験から学ぶフィールドワークを重視し積極的に実施しています。

フィールドワークの主な実績

※所属・役職は掲載時のものです。

- 京都市学校歴史博物館の見学

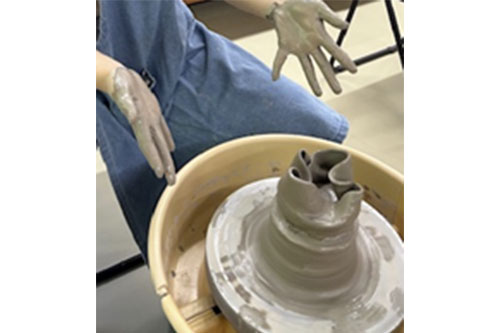

- 堀尾竹荘にて清水焼と轆轤による立体作り体験

- 豊中市立大池小学校の「おもしろ科学大池博」出展と参加

- サントリーミュージアムにて「ブルーオアシス」ほか鑑賞

- 神戸市立須磨海浜水族園にて施設およびバックヤード見学、学芸員へのインタビュー活動

- 名古屋城、徳川園、覚王山見学、新美南吉記念館見学鑑賞

- 京丹後市久美浜町葛野浜 サンドアートの制作とワークショップの運営

- 鳴門市大塚国際美術館・大鳴門橋架橋記念館見学鑑賞とうずしお見学

- 阿蘇くじゅう国立公園の見学

- 日光竹博物館見学と日光東照宮内の植生

梅垣 明美 教授 「卒業研究Ⅱ」

【日時】2025年12月5日(金)~12月6日(土)

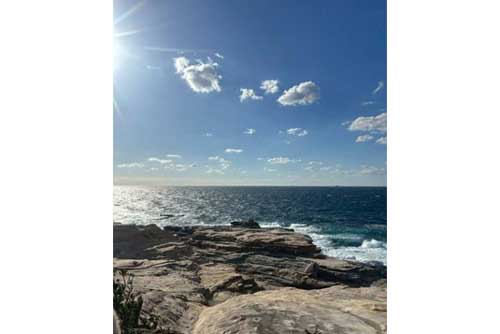

【場所】和歌山県、白浜エネルギーランド・千畳敷

現代こども学科梅垣ゼミ4年次生は、からだや人が持つ様々な感覚の不思議を体験的に学ぶために白浜エネルギーランドでフィールドワークを行いました。そして、大自然の驚異と不思議を潮の香りを嗅ぎながら実際に目で見るために、千畳敷に行きました。

白浜エネルギーランドでは、トリックアートハウス、おもしろミラー、パラレルワールドなど視覚のトリックを体験しました。ミステリーゾーンでは、誰もがまっすぐに歩くことができず、壁にぶつかる学生もいました。様々な工夫があり、将来教員としてこどもたちを喜ばせる教材のヒントを学びました。

千畳敷では、長い年月をかけてつくられた大自然のアートに、しばらく沈黙が続きました。風が強く、激しい波が岩に打ち寄せていました。

現代こども学科 勝浦 眞仁 教授

日時:2025年11月28日(金)

授業名:応用演習Ⅱ

参加学生:10名

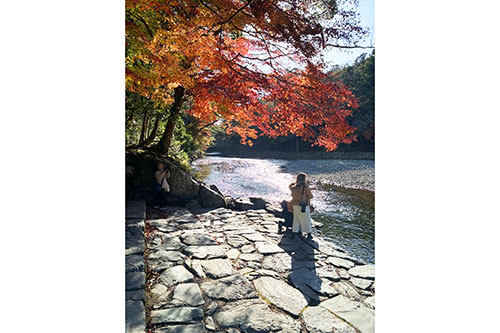

現代こども学科勝浦ゼミ3年次生10名が、バリアフリーに積極的に取り組んでいる伊勢市の伊勢神宮内宮を訪れました。

事前に取得したバリアフリーマップを見ながら、すべての人が過ごしやすくなるためにどのような街づくりをしているのかという視点で散策しました。車いすの方が通りやすいように橋に絨毯が敷かれていたり、う回路が示されたりしていることを確認できました。また、聞こえづらさのある方のために筆談を準備しているお店も発見できました。

伝統を守りつつ、すべての人が楽しめる街へとアップデートしていこうとする姿勢を学ぶとともに、観光地としてではなく、普段とは異なる視点で見ることの面白さに触れることができました。

現代こども学科 椎名 美穂子 教授

日時:2025年11月22日(土)

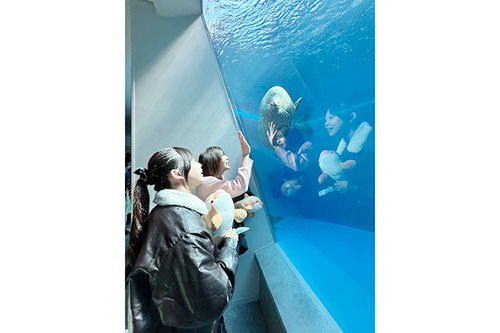

場所:神戸須磨シ―ワールド

授業:応用演習Ⅱ

椎名ゼミ3年次生7名は、学生自身が立てたテーマ「自分とつながる生き物と環境を学ぶ-未来・生命・世界-」の下、神戸須磨シーワールドを訪問し、フィールドワークを行いました。これまで本ゼミでは「重さ」「水のかさ」「長さ・時間」「回転角」といった量の概念を探究してきましたが、今回の活動ではその学びをさらに広げ、「つながる」というキーワードを中心に、生き物と環境を通して未来を考える機会としました。

フィールドワークでは、量を広く捉えながら、学び(Education)と遊び(Entertainment)を融合させ、「楽しみながら学ぶこと」を体感しました。学生たちは次のような振り返りをしています。

- オルカやイルカが実際に泳いでいる速さと人間の速さを比べ、安全性を考えました。

- シャチの大きさを人と比べ、飼育員さんが健康を守るために数字やデータを使っていることに気づきました。

- 分厚いガラスのおかげで安全に大きな生き物を観察できると実感した。

- 生き物にも人間と同じように個性があり、行動の仕方が多様であると感じた。

- ショーを通じて生き物と人間の心のつながりや、水槽の中の幸福について考えた。

- 海のゴミ問題を知り、生命を守るために自分にできることを考えた。した。

- 違う種類の魚が同じ水槽で共存している姿から、人間も地球上で環境を整え、共存の道を探す必要があると感じた。

このように、学生たちは、命をつなぐためには環境を整え、他の生き物と共存し、安全と健康を両立させることが大切だと感じていました。また、水質や温度、光の量が生き物の行動や成長に影響することを、自分自身の周囲の環境や人間関係が心や行動に影響することと重ねて考えていました。水族館での学びは、日常にある「量」を広い視野で捉えながら、海の環境問題や人間社会のあり方へとつながり、未来を担う学生たちが「自分にできること」を考える契機となったようです。今回の体験は、未来を担う学生たちが生命と環境を守る責任を自覚する大切な一歩となりました。

現代こども学科 勝浦 眞仁 教授

日時:2025年11月8日(土)

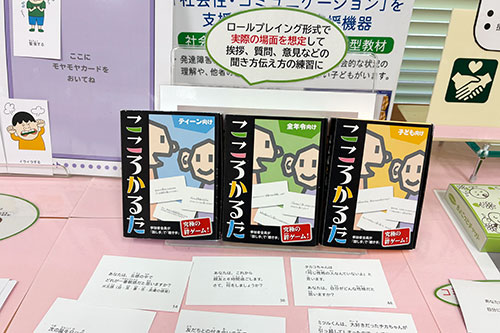

場所:国立特別支援教育総合研究所

授業名:卒業研究Ⅱ

現代こども学科勝浦ゼミ4年次生9名が、横浜にある国立特別支援教育総合研究所をフィールドワークで訪れました。

当研究所は、特別支援教育のナショナルセンターで一般公開が行われており、インクルーシブ教育の推進に向けた取り組みや、バリアフリー絵本、スヌーズレンルーム、FUTTE-me、特別支援教育の教材など、その場でしか味わえないものを体験することができました。

研究所の先生との交流で卒業論文のヒントを見つけた学生もおり、実り多い時間となりました。

現代こども学科 中村 愛 助教

日時:2025年10月4日(土)、5日(日)

授業名:卒業研究Ⅱ

参加学生:10名

現代こども学科の中村ゼミ4年次生10名が、三重県(伊勢志摩)でフィールドワークを実施しました。

1日目は、伊勢神宮(内宮)に参拝し、おかげ横丁を散策しました。

伊勢の伝統文化や食文化、そして地域の魅力に触れる貴重な機会となりました。

2日目は、スペインを代表する文学作品『ドン・キホーテ』に登場するキャラクターたちが案内をつとめる「志摩スペイン村」を訪れました。

今回は、オペラを題材としたミュージカル『ドン・キホーテのグラン・ガラ・デ・オペラ〜帰ってきたテアトロ・ラ・マンチャ〜』を鑑賞しました。

『セビリアの理髪師』や『カルメン』『トゥーランドット』などのオペラから、「闘牛士の歌」や「誰も寝てはならぬ」といった名アリアが、子どもにも親しみやすい構成で上演されており、誰もが楽しめる舞台となっていました。

また、スペインの民謡や伝説を題材としたストリートミュージカルや、チャイコフスキーの音楽が印象的な『くるみ割り人形』のイルミネーションライドなど、西洋の歴史や音楽の知識を踏まえてより深く楽しめるアトラクションも多数ありました。

日本と西洋、それぞれの歴史や文化に触れる貴重な体験を通して、音楽表現への理解を一層深める有意義なフィールドワークとなりました。

現代こども学科 椎名 美穂子 教授

日時:2025年8月5日(火)

場所:平等院鳳凰堂、福寿園 宇治茶工房、龍豊窯

授業:応用研究Ⅰ

椎名ゼミ3年次生7名は、日常に潜む「図形の美しさ」「測れない量」に着目し、宇治でフィールドワークを実施しました。五感を総動員し文化財に触れ、数理的視点と芸術的感性の融合に挑戦しました。

1.図形の美しさ-平等院鳳凰堂の対称性-

学生のレポートや振り返りからは、1053年建立の10円玉にも描かれている平等院鳳凰堂は美しいと言われていること、池に映る姿も貴重な景色であることの記述がありました。しかし、現地での拝観により、正面から見た構造の美しさが、建物の紅白の色彩、左右対称という図形的な調和に根ざしていることを体感的に理解できました。

2.測れない量に触れる—抹茶挽き(福寿園)・ろくろ陶芸(龍豊窯)での角度の新しい感覚-

学生の中には、分度器を用いて90度、180度、360度の角の大きさを測っていた記憶がある一方で、それ以上の角の大きさについては実感として捉えるのは難しいと感じている人がいました。しかし、「石臼で360度を回すのに3秒」「数回転で目の細かい抹茶が出てくる」「一定の回転角度で均等に挽かれる」とまとめており、実際には測定できない360度以上の角の大きさを、回転数、時間、速さ、抹茶量といった他量で捉え直していました。

ろくろ体験では、「手の動きや角度による円の変化」「1点を固定して形を作る過程」「器の対称構造」に着目していました。そして、普段、体験したことのない土の感触を通じて、回転の速さ、身体で感じるリズム等を感じ、分度器がなくても人間らしい「自分の感覚」を働かせていました。

今回のフィールドワークは、メンバー同士の絆の繋がりだけでなく、陶芸の「酸化」「還元」といった理科との繋がり、「角の大きさ」「多角形」「対称な図形」「回転」「速さ」等の算数との繋がりも見え、子どもの頃の学びを実生活へと橋渡しをする機会になりました。

現代こども学科 新谷 龍太朗 准教授

日時:2025年7月19日(土)

場所:こべっこランド、こどもの視展(神戸阪急)

授業:応用研究Ⅰ

新谷ゼミ2期生(3年次10名)は、こども理解を目的に、「こべっこランド」と「こどもの視展」を訪れました。

「こべっこランド」は、神戸市立の児童センターで様々な体験型の講座やイベントを実施していて、発達がゆっくりなこどもの支援を通して、こどもが遊び・学び、心身ともに健やかに育つためのサポートを行う施設です。隣には神戸市こども家庭センターがあり、家族で遊びに出かけた際に、こどもの相談ができるようになっています。

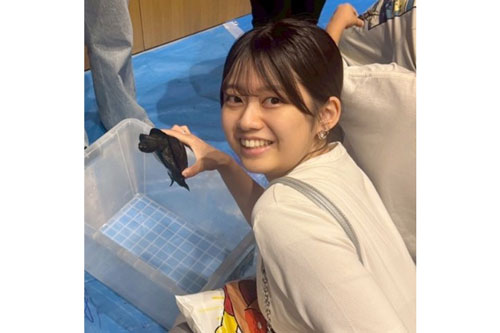

とても暑い日でしたが、こどもは室外で鬼ごっこをしたり、スプリンクラーの水を浴びて遊び、それを日陰で保護者が見守っていました。室内は大きな階段の横にボルダリングが設置されていたり、自由に使える音楽室があったりと、様々な遊びをしたいと思える環境でした。当日は、昆虫のイベントが行われていて、カメやクワガタとも触れ合いました。2階に発達相談室があったり、3階では発達障がいセミナーが開かれていたりと、こどもが楽しみながら、家族はこどもの相談や支援を受けられる場所となっていました。神戸市は「共働き子育てしやすい街ランキング2024」で全国1位を獲得しましたが、この施設を訪れると、その結果が充分に納得できました。

「こどもの視展」は、こどもの当事者視点を体験してこどもを理解するイベントです。こどもの頭の重さや、2歳児がご飯を食べるときになぜ飲み物をこぼすのか、生まれたばかりのこどもはどれだけ周りが見えるのか、泣くことしかできないこどもの気持ちを考えたり、小学生になってランドセルの重さを体験したりと、こどものことをよりよく知ることができました。立っている大人から怒られる体験では、大人がとても大きくて怖い存在で、しかも自分がなぜ怒られているかわからない不安を感じることができ、こどもとの関わりを考え直す機会となりました。

現代こども学科 吉永 紀子 教授 「応用演習Ⅰ」

日時:6月22日(日)

場所:トンデミ枚方

授業:応用演習Ⅰ

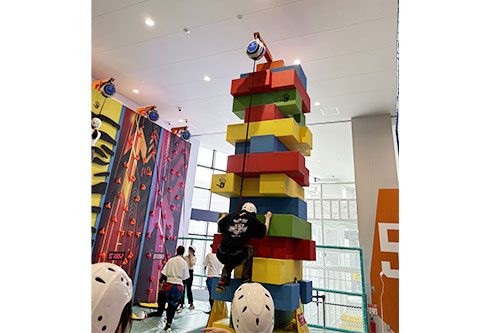

吉永紀子ゼミ3年次生10名は、大阪府枚方市の屋内アスレチック施設「トンデミ枚方」でフィールドワークを行いました。

「トンデミ枚方」は、2024年9月にオープンした、(株)バンダイナムコアミューズメントが運営する屋内アスレチック施設で、東京・平和島にあった「トンデミ平和島」につづき、関西初出店の施設です。

枚方モール内にある同施設は、トランポリンエリアやクライミングウォールエリア、トンデミタワーエリアなど、合計7つのエリアで編成されています。これらの多彩なエリアで、日常では味わえない魅力的なアクティビティを体験しました。

トンデミでは、体験上「オリジナル・ソックス」を履いて活動します。一人ひとりが安心して存分にアクティビティに没頭できるよう、安全に遊ぶための工夫がされています。

訪問日が日曜日の日中であったこともあり、家族連れや学生集団など多様な来客層でした。各エリアでの体験を通して、子どもから大人まで楽しめるアクティビティの工夫や、子どもが夢中になって遊び、挑戦することができる環境の工夫を学びました。

トランポリンエリアでは、高く跳んだり、バスケットをしたり、様々な遊び方で楽しむことができました。偶然に出会った子どもたちがしなやかに跳んでいる姿に魅入って、思わず拍手し称賛し合いました。一緒に訪れた仲間ではないにもかかわらず、自然とコミュニケーションが生まれることが遊びだと感じました。

また、クライミングウォールエリアでは、自分の怖さという限界を突破することができました。高所が得意ではない仲間が挑戦する様子をじっと見つめ、手に汗を握りながら、「大丈夫!」「そう!すごいー!」と声援を送ると、挑戦者にも声援が伝わり、ゴール到達をみんなで喜び合っていました。

遊びを通した様々なコミュニケーションが生まれ、ゼミ生全員が汗をかきながら全力で楽しむことができました。一見、怖い・難しそう・できないかもしれないと思えることにも、「やってみよう」「どうすればゴールにたどり着けるかな」と、Try&Howの思考が生まれる空間・道具について体験的に学ぶ機会になりました。

現代こども学科 梅垣 明美 教授 「応用演習Ⅰ」

日 時:2025年7月5日(土)

場 所:神戸アンパンマンこどもミュージアム、atoa

授 業:応用演習Ⅰ

梅垣ゼミ3年次生は、こどもをワクワク、ドキドキさせる遊具や環境のあり方、教材づくりの工夫を学ぶため、神戸アンパンマンこどもミュージアムとatoaでフィールドワークを行いました。

神戸アンパンマンこどもミュージアムでは、幼児期に適した遊具のあり方や、自然と身体を使うように工夫された環境づくりなどを体験しながら学びました。アンパンマンやバイキンマンのお面づくりにも挑戦しました。

atoaでは、生きものとデジタルアートを融合させた空間を体験しました。球体の水槽やガラス床の水槽などさまざまな形状の水槽が用意され、光の工夫により幻想的な雰囲気を演出できることを体感しました。

現代こども学科 塘 利枝子 教授 「応用演習Ⅰ」

日時:2025年6月7日(土)

場所:キッズプラザ大阪

授業:応用演習Ⅰ・卒業研究Ⅰ

塘ゼミ3年次生9名と4年次生6名は、フィールドワークでキッズプラザ大阪を訪れました。

午前中は、キッズプラザ大阪のスタッフより施設の概要と理念を伺い、その後4年次生をリーダーとした3つのグループに分かれ、事前に計画した箇所を視察しました。実際に遊具で自分たちが遊びながら楽しんで実体験をするとともに、遊んでいる子どもの様子を観察しました。

午後には、グループごとに観察結果をもとに資料を作成し、キッズプラザ大阪のスタッフの方々に対し、施設に関する様々な提案をプレゼンテーションしました。プレゼン後はコメントをいただき、子どもの施設としての工夫について学ぶことができました。職員の方からは、是非一緒に改革のためのプロジェクトをやっていただきたいとのありがたい言葉もいただくことができました。

幼稚園や保育所の保育者、小学校教員、企業就職等、様々な進路を希望する学生たちですが、子どもが主体的に遊ぶとは何か、遊びに向かう環境構成とはどうあるべきか、子どもにとっての学びとは何かなどを考える機会になりました。

現代こども学科 中村 愛 助教 「応用演習Ⅰ」

日時:2025年6月1日(日)

場所:トンデミ枚方・山田池公園(大阪府枚方市)

参加学生:10名

中村 愛 助教ゼミ3年次生10名が、大阪府枚方市でフィールドワークを行いました。

体感型の遊びを集めた屋内アスレチック施設である「トンデミ枚方」では、夢中になって体を動かす経験をしました。こどもから大人まで興味を持てるように工夫されたアクティビティから、こどもの遊びを考える上での今後に繋がる学びを得られました。

様々な生き物や植物が生息する自然豊かな「山田池公園」では、鳥の声を聞き、美しい風景を見ながら散策しました。感性豊かな音楽表現を目指しているゼミの研究テーマに沿った充実したフィールドワークとなりました。

現代こども学科 吉永 紀子 教授 「応用演習Ⅱ」

日時:2025年2月5日(水)

場所:レゴランド・ジャパン・リゾート(愛知県名古屋市)

参加学生:7名

吉永ゼミ3年次生7名は、現代こども学科の授業やワークショップで馴染みのあるLEGOが拓く多様な学びのメディア、ツールとしての可能性を体験的に学ぶことを目的とし、レゴランド・ジャパン・リゾートでのフィールドワークを行いました。

開園と同時に入ると、キャラクターやスタッフの方々がダンスでお出迎えをしてくださいました。レゴランドは8つのエリアから構成されていますが、日本の名所をLEGOブロックで作っている「ミニランド」エリア、園全体を展望できる「オブザベーションタワー」、運転やレスキューを体験できる「LEGOシティ」エリア、冒険をテーマにした「アドベンチャー」エリア、自由につくってあそべる「ブリックトピア」エリアを主に回りました。エリアごとにシールをもらえる仕組みがあることを教わり、広い園内もワクワクしながら歩くことができ、スタッフの方に声をかける楽しみ方を知りました。

吉永ゼミの学生にとっては馴染み深いLEGOですが、水中生物や海の底にある建物がLEGOで巧妙に再現されていることに驚き、圧倒される物量で構成されたさまざまな造形物に魅入りました。思い描いたものを実際にかたちにできる喜びや、いろんなあそび方が生まれる楽しさを、子どもだけでなく大人も味わえるから、LEGOが世界中で世代をこえて親しまれているのだと実感しました。

極寒の一日でしたが、エリアごとでコンセプトの異なる多彩なアクティビティに全力で挑戦することができました。また教室でやり慣れたLEGOの高積みワークショップを、レゴランドでサイズや種類の異なるLEGOを使って試してみることもできました。今回のフィールドワークでの気づきをもとに、今後、LEGOを使った新たなワークショップのアイデアを練っていく楽しみが増えました。

現代こども学科 吉永 紀子 教授 「卒業研究Ⅱ」

日時:2025年1月11日(土)~12日(日)

場所:ジブリパーク/名古屋市科学館(愛知県名古屋市)

参加学生:8名

吉永ゼミ4年次生8名は「ひとを夢中にさせる空間、多様なコミュニケーションを生み出すツールと体験の可能性」について、自分たちの体験を通して考えることを目的とし、2つの施設でのフィールドワークと、和菓子づくり体験を行いました。

1.ジブリパーク

1日目に訪問したジブリパークは、3年次のフィールドワークで観た「ジブリとジブリパーク展」(神戸市立博物館)から1年半越しの現地訪問となりました。愛・地球博記念公園の跡地を利用した広大な敷地内に展開されている5つのエリアのうち、「魔女の谷」「ジブリの大倉庫」「もののけの里」「青春の丘」の4エリアを「さんぽ」しました。

なかでも、「魔女の谷」には、魔女気分で飛んだり跳ねたりちょっと隠れてみたくなったりする建物やオブジェがいくつもあり、登場人物に「なりきってみたい」という気持ちをくすぐる仕掛けが絶妙でした。また、一つひとつのディテールにこだわりがぎっしり詰まっている「ジブリの大倉庫」では、ジブリパーク展で観ていた物語作品の世界に自分たちが入り込み、まさにジブリの魅力を再発見できるエリアでした。残念ながら、小学生以下の子どもだけが楽しめる遊び場には入ることができませんでしたが、三鷹の森ジブリ美術館だけで上映されていた短編アニメーションを見ることができるオリヲン座をはじめ、大倉庫自体が、幼い頃から馴染みのあるジブリ作品の世界観を満喫できる空気に包まれていました。みたことのない作品の展示やアトラクションであっても素通りさせない空間のつくりなど、会話を弾ませる工夫にも満ちていました。

2.名古屋市科学館・和菓子づくり体験

2日目は、「みて、ふれて、たしかめて」をコンセプトとする名古屋市科学館を訪れました。展示や実験をやってみると、「おや?」「どうして?」と思わず口をついて出てくる体験がどのフロアにもあり、楽しむことができました。来館者が触って観察できるハンズオンの展示を誰かがやり始めると、ふしぎな現象に自然と人が引き寄せられていき、自分の順番がまわってくると、今見ていた現象を自分でも確かめてみたり新しいやり方を試してみたり、科学あそびをする子どもの姿も見られました。言葉を交わさなくても、「ふしぎ(?)」や「おもしろい(!)」を子ども同士や親子、一緒に訪れた仲間と分かち合える、一つひとつのモノの配置やあそび方・見せ方に趣向を凝らしていることがわかりました。

ゼミ合宿の最後には和菓子づくりに初挑戦しました。インストラクターの方がわかりやすい解説をしてくださり、聞いているときはそれなりにできそうに思えたのですが、やってみると思いのほか難しく手こずりました。同じ材料・道具でつくった和菓子も一つひとつ仕上がりが違っていて、それもまた皆でおもしろがりながら、手作り和菓子と各自が点てたお茶とを味わう、ゆったりとした時間を過ごすことができました。

現代こども学科 梅垣 明美 教授 「応用演習Ⅱ」

日 時:2025年2月1日(土)

場 所:おおきにアリーナ舞洲

参加学生:9名

梅垣ゼミ3年次生は、スポーツビジネスの観点を持って、SVリーグの試合を観戦しました。サントリーサンバーズ大阪対ジェイテクトSTINGS愛知の試合を観戦し、両チームともパリオリンピック選手が在籍しており、ハイレベルの試合を堪能しました。結果は、ホームグラウンドの試合らしくサントリーサンバーズ大阪のストレート勝ちでした。

スポーツビジネスの観点からは、SVリーグのプロ化に向けた様々な取組みを観察しました。

まず、JR桜島駅から試合会場である「おおきにアリーナ舞洲」まで有料シャトルバスが運行されていました。かつて鉄道会社がプロ野球チームを持っていたように観客のアクセス確保は必須のようです。

次に、会場では、チームマスコットであるスーパーサンバーズくんとムーンバーズくんのお出迎えがありました。会場に入る前からテンションが上がります。フードコーナーも充実しており、サントリーらしく飲み物が豊富でした。客席では飲食が可能で、食べながら観戦を楽しむことができます。

選手紹介や音響効果などエンターテイメント性が追求され、ファンサービスの時間を設けたり、観客とともに応援を盛り上げる工夫をしたりと、ホームグラウンドとしての雰囲気づくりに工夫がみられました。

現代こども学科 中村 愛 助教 「応用演習Ⅱ」

日時:2025年1月12日(日)

参加学生:10名

「こどもと音楽表現」をテーマに研究を進めている中村ゼミ3年次生10名が神戸でフィールドワークを行いました。

「神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール」では、こどもたちが夢中になって楽しんでいる姿を拝見しました。こどもたちが興味を持てるように工夫されたアクティビティから、こどもに関わることの多い学生の今後に繋がる学びを得られました。

山と海に囲まれた神戸には、様々な音の風景が存在します。ハーバーランドから南京町、そして北野異人館街を歩きながら、音をとおして神戸の街を知ることができました。また、北野異人館街の「ウィーンオーストリアの家」ではモーツァルトにまつわる展示を、「うろこの家」では絵画を鑑賞するなど、芸術に触れた一日となりました。

現代こども学科 新谷 龍太朗 准教授 「応用演習Ⅱ」

日時:2024年12月7日(土)

授業名:応用演習Ⅱ

担当教員:新谷龍太朗 准教授

参加学生:9名

新谷ゼミ(3年次生9名)は、絵本で町おこしをしている静岡県三島市でフィールドワークを行いました。

2024年6月に本学に講演でお越しいただいた、『おまえうまそうだな』や『にゃーご』など数多くの素敵な絵本を描かれている宮西達也さんや、淡い色合いが特徴的な『あめふりさんぽ』などを描かれている、えがしらみちこさんのギャラリーが並ぶ商店街に行きました。それぞれの作品が描かれたマンホールが記念撮影スポットになっています。

商店街から少し歩いたところにある、民営の「あひる図書館」では、70人を超えるオーナーが、本棚の一角に自分の好きな本を置き貸し出していました。子育てグループの方がもともと始められたとのことで、図書館ですがこどもたちは話したり、遊んだりすることができます。自分の好きな本を置くことで様々な人がつながるコミュニティスペースになっていました。

静岡で有名なハンバーグレストランの「さわやか」にも行くことができました。若いときにご病気をされたことから、感謝の気持ちを、食べる、ということを通じて地域に伝えたいという想いで運営されています。「さわやか」のシンボルマークは、人が集まって大きくなるように、という思いを込めて創業者によって創られました。

宮西先生に講演いただいたことがきっかけで、こどもカフェを通じて地域に居場所を作ろうとするゼミのテーマに沿ったフィールドワークを行うことができました。

現代こども学科 今井 敏博 特別任用教授 「卒業研究Ⅱ」

日時:2024年9月2日(月)

場所:ジブリパーク

今井ゼミ(4年次9名)は、こどもの目線にたった魅力や視点を知ることを目的とし、「ジブリパーク」でフィールドワークを行いました。

ジブリパークで勤務している今井ゼミ出身の卒業生に、動線部分に多くのスタッフが配置されていることや、見学や写真撮影が快くできるように工夫されていることを案内していただきました。

「ジブリ大倉庫」の外には映画場面の建物が設置され、子ども向けの遊園地の遊具もありました。子どもだけではなく、大人も楽しめるような施設の造り方と運営を現地で学ぶことができました。

現在執筆中の卒業論文に、この経験を通じて得た知識を活用していきます。

現代こども学科 真宮 美奈子 教授「応用演習Ⅰ」

日時:2024年8月4日(日)

場所:さくらサーカス・神戸須磨シーワールド

真宮ゼミ(3年次生 10名)は、子どもを魅了するパフォーマンスや海洋生物について学ぶことを目的に、フィールドワークを行いました。

さくらサーカス

回転する直径2mの輪の中で演技をする大車輪、ストラップを使って空中でスピンなどをするエアリアルストラップ、空中ブランコなど、アクロバティックな演技の連続にハラハラ、ドキドキ魅了されました。演技と演技の合間に会場を盛り上げるのは、ピエロです。仕草や表情を巧みに用いて言葉を使わずに観客とのやりとりをし、笑いを誘う技術は、子どもと関わる上でも参考になるものでした。

神戸須磨シーワールド

2024年6月にオープンした水族館です。水槽のライティングが美しく、とても癒されるとともに、瀬戸内海等の生き物を細部まで観察することができました。

見どころは、西日本唯一のオルカショーとイルカショーです。尾びれで観客に水をかけるパフォーマンスで観客の笑いが起こったり、シャンプで拍手が起きたりなど、会場が一体となって楽しむことができました。

現代こども学科 新谷 龍太朗 准教授 「応用演習Ⅰ」

日時:2024年7月6日(土)

場所:てんかわ天和の里

新谷ゼミ1期生(3年次生10名)は、教育施設を活用したまちづくりの事例を知ることを目的とし、「てんかわ天和の里」でフィールドワークを行いました。

「天和の里」は、2002年に廃校となった校舎を活用して、バーベキュー場やボルダリング、アマゴのつかみ取りや木工体験など、こどもから大人まで楽しめる交流拠点です。

近くには様々なキャンプ施設があり、途中のコンビニエンスストアでもキャンプ用具が陳列されるなど、町全体で自然環境を活用したまちづくりを行おうという様子が見られました。

旧校舎は音楽室でピアノを弾けたり、理科室などが更衣室になっていたりと、キャンプに来た人が利用できるようになっていました。隣接するバーベキュー場では、親子で川遊びをしたり、アマゴの串焼きを楽しむ大学生がいたりと、多様な人たちが穏やかな時間を楽しんでいました。火がなかなかつけられない大学生を地元の高齢者のスタッフの方が手伝ってくれるなど、地域の方とキャンプで訪れた人が交流する様子も見られました。

ゼミ生たちは、持参した薪をナタで割ってバーベキューを楽しみました。食事後は、川遊びの危険箇所について考えた後、河原でスイカ割りをしました。帰り際には、「気をつけるんやで」と地元の方から声をかけられるなど温かな雰囲気に触れ、まちづくりには人と人のつながりが大切であることを学びました。

現代こども学科 真宮 美奈子 教授 「卒業研究Ⅰ」

日時:2024年6月9日(日)

場所:京都市京セラ美術館「金曜ロードショーとジブリ展」、平安神宮など

真宮ゼミの4年次生6名は、日本を代表するジブリ作品の制作過程や京都・大阪の歴史・文化に触れたり、子どもとの関わりにおいて大切となる笑いに着目し、その話術、コミュニケーション術について学ぶことを目的に、京都市内3つの施設にてフィールドワークを行いました。

京都市京セラ美術館「金曜ロードショーとジブリ展」

日本を代表するジブリ作品展の見学に行きました。繊細な表情や動きを表現した絵コンテに魅了されながら、作品が生まれた年代の出来事についても学びました。「風の谷のナウシカ」の巨大オーム、美しい影絵など、ジブリ作品の世界観を楽しみました。

平安神宮

美しい朱色の社殿、大鳥居は圧巻の美しさでした。桓武天皇が開かれた当時の平安京の雰囲気を感じながら、厳かな気持ちで参拝をしました。

よしもと祇園花月

笑いを引き出す話術や、舞台の演出、場面転換の工夫について学びました。舞台の最後に子どもたちが舞台に上がり、「ずっこけ」体験をする様子を見学しました。子どもが話しやすいように声をかけ、笑顔を引き出す応答的な話術など、保育にも活かせる技術を学びました。

現代こども学科 吉永 紀子 准教授 「卒業研究Ⅱ」

日時:2024年1月20日(土)~1月21日(日)

場所:名古屋市科学館/レゴランド・ジャパン

吉永ゼミ7期生(4年次生5名)は、体験を通した教材研究を行うことを目的とし、2つの施設でフィールドワークを行いました。

1.名古屋市科学館

1日目に訪れたのは、名古屋市にある名古屋市科学館です。名古屋市科学館には、「みて、ふれて、たしかめて」というテーマのとおり、体を使って学ぶことができる展示が満載でした。すべてのエリアにおいて、こどもだけでなく、大人もワクワクできるような仕掛けがたくさんあり、時間も忘れて楽しむことができました。

そのなかでも、特に夢中になったのは、生命館4階の「人体のふしぎ」展示エリアです。「自分の反応速度を調べてみよう」というコーナーでは、合図を感じ、体験スイッチから手を離すまでの時間を計測し、反応速度を仲間と比べて楽しむことができました。また、楽しむだけでなく、目と耳の反応速度には違いがあることを初めて知りました。「人体ランニング」のコーナーでは、スクリーンのお手本の走りを真似て腕を振ることで、骨・筋肉・血管・神経の動きを同時に理解することもできました。

解説の情報を読むだけでは、理解しにくいと感じることも、実際に好奇心をもっていろいろな体験をしてみることで「なぜ?」「もっと知りたい!」という思いが自然と引き出されていくことを実感しました。さらに、こどもでも大人でも興味がそそられるような身近なものを使った体験であるからこそ、時間を忘れて楽しめることを学んだ1日となりました。

2.レゴランド・ジャパン

2日目に訪問したのは、「レゴランド・ジャパン」です。「レゴランド・ジャパン」の特徴は、すべてがブロックで表現された世界観であるところです。また、8つのエリアがあり、それぞれのテーマごとに雰囲気が異なっていました。

潜水艦に乗り込み、巨大な水槽の中をめぐる「サブマリン・アドベンチャー」では、サメが近くを通ったり、熱帯魚を近くで見ることができたりと、「レゴブロック×海」という新しい世界を楽しむことができました。「レゴランド・ジャパン」には、様々な場所に巨大なモニュメントが点在していたり、都道府県の名所をレゴで表現した場所があったりするなど、レゴを触ってみたい、作りたいという思いを引き出す工夫が随所になされていました。また、そのような思いを叶えることのできる「ワークショップエリア」もあり、環境構成の重要性を学ぶことができました。

「レゴランド・ジャパン」には、本学科の卒業生が勤務されているとのことで、入園時にお会いすることもできました。レゴの世界観にどっぷり浸り、こどもの頃の懐かしい感覚を取り戻しながら、楽しく学び、親睦を深めるひとときを過ごすことができました。

現代こども学科 真宮 美奈子 教授 「卒業研究Ⅱ」

日時:2024年2月2日(金)

場所:神戸アンパンマンこどもミュージアム、atoa、フェリシモチョコレートミュージアム

子どもの保育・教育に関する教材・実践等について研究を進める真宮美奈子教授のゼミ生11名が、関連施設を訪れフィールドワークを実施しました。

神戸アンパンマンこどもミュージアム

平日にも関わらず多くの来場者がおり、親子で楽しみながら過ごす様子を観察することができました。アンパンマンショーの見学を通して、開演前の約束事、幼児にわかりやすい話し方、身体表現のコツ、ショーの構成など、多くの学びを得ました。全員でアンパンマンとドキンちゃんのお面にも挑戦しました。

atoa

アクアリウムとアートが融合した都市型水族館「atoa」で、洞窟、精霊の森、宇宙などのテーマごとの展示を楽しみました。幻想的な光、球体をした水槽などが美しく魅力的で、アート空間の演出を学ぶことができました。また、思わず触ったり、匂いを嗅いだりしたくなる展示もあり、生き物を話題にして、仲間との会話も弾みました。

フェリシモチョコレートミュージアム

チョコレートの甘い香りに包まれながら、美しいパッケージを見学しました。

現代こども学科 今井 敏博 特別任用教授 「応用研究Ⅱ」

日時:2024年1月28日(日)~29日(月)

場所:同志社びわこリトリートセンター、七条甘春堂

1月28日(日)と29日(月)に、同志社びわこリトリートセンターで3年次ゼミ生のゼミ合宿を行いました。各学生は、セミナー室で卒業研究・卒業論文の研究計画と論文構成についての構想についての発表を行い、論文の構成が適切であるか、使用する参考文献が十分であるかについて、検討を行いました。

「算数科教育の設計と実践」や「動物と接することの心理的効果」「性格診断と人の関わり方」、「現代女性のキャリアー働く女性の現状と課題ー」、「自己肯定感と人生の幸福感の関わりー豊かな生涯にするためにー」など、多様なテーマについて、様々な意見を述べ合い、他の人の計画や構想を知ることで自分の取り組みを再検討できる機会になりました。発表者が構想をプレゼンし、他の者が質問して聴くという談話が楽しくよい学びの場であったと思います。

食堂での楽しい夕食の時間は仲間としての交友関係を深め、また、和室での複数の人たちとの就寝までの時間では、大学生活や進路はもちろんのこと、人生の歩み方などを深く話し合い、有意義な時間となりました。

2日目には、京都市に戻り、フィールドワーク「京菓子の形づくり体験」を行いました。和菓子素材を職人さんの指示にしたがって季節の京菓子に各自が仕上げました。花の形は正多角形を意識して作業をする必要があり、図形の性質の実社会への適用という視点から有意義な体験となりました。また、京都以外の出身学生にとっては、京都の文化の認識を深める機会となりました。

現代こども学科 梅垣 明美 教授 「応用演習Ⅱ」

日時:2023年12月16日(土)

場所:ネスタリゾート神戸

梅垣ゼミ3年次生は、小学校の体育授業に導入されているアドベンチャーゲームの教材開発に役立てることを目的に、ネスタリゾート神戸にて様々なアクティビティを体験しました。

まず、560mの長さをうつ伏せ姿勢で飛行するスカイイーグル、高さ9m弱のアスレティックコースを制覇するスカイジャングルを通して、スリルを実感する身体活動を体験しました。次に、体験型スポーツアクティビティとして、野球、サッカー、アーチェリー、乗馬などを、さらにボルダリングで疑似クライミングを体験しました。

これらを通して、体育授業の教材づくりのコツとして、はらはらどきどきさせるしかけ、遊びの要素の取り入れ方、そして全身を使った身体活動の工夫などを学びました。

現代こども学科 今井 敏博 特別任用教授 「卒業研究Ⅱ」

日時:2023年12月3日(日)

場所:堀尾竹荘

「陶器づくりによる回転体の学習 ―轆轤(ろくろ)による清水焼―」

堀尾竹荘の主人である堀尾様は先代を継いでこの仕事をされているベテラン職人です。また、その弟様(本日は2人体制)は、作品を製作する陶芸家です。

まず、学生たちは、堀尾様の実演に基づいた説明を聴きながら、回転してできる陶器づくりの技法を学びました。半分に割って、断面から陶器の厚さを適切にするように手を動かすところに難しさがあることがわかりました。

次に、各人が轆轤の前に座り、堀尾様とその弟様の指示とアシストのもと、自分の望む大きさの茶碗、皿、マグカップなどを作りました。力を入れすぎて、やり直す学生もいましたが、補助してもらい仕上げることができ、楽しくかつ達成感を味わいました。また、回転体の構造も理解することができました。

学生各々が色の希望を伝えていることから、焼き上がった作品を観る時が楽しみです。本来の実施は3年次の昨年でしたが、新型コロナ感染症の影響で延期しており、今年度の実施が叶いました。

現代こども学科 真宮 美奈子 教授 「卒業研究Ⅰ」

日時:2023年7月22日(土)

場所: てんしばイーナ(大阪市天王寺区)

遊び場を体験することを通して、子どもが安全に、意欲的に遊びに取り組めるようにする環境構成の工夫や、挑戦から得られる育ちを考えることを目的として、大阪市天王寺区のてんしばイーナでフィールドワークを行いました。

①てんしばイーナ noborun!

ハーネスを身に付けて、クライミングに挑戦しました。難易度が異なるクライミングが用意されており、攻略を練ったり、タイムを競ったりする楽しさを経験しました。 ゴールまで登り切った仲間には、尊敬のまなざしと拍手が送られていました。 子どもの方が身軽で、軽々と登っていく姿も印象的でした。

②てんしばイーナ sorarun!

こちらでもハーネスを付けて、最大8メートルの高さのアスレチックコースに挑戦しました。勇気を振り絞って一歩踏みだせば、命綱と自分だけが頼りです。誰も助けてはくれません。不安定な足場、高さへの恐怖心などと戦い、仲間同士で励まし合いながら、なんとかゴールに辿り着いた時には、達成感でいっぱいでした。子どもの頃に戻ったような気持ちを味わいました。

現代こども学科 勝浦 眞仁 准教授 「応用演習Ⅰ」

日時:2023年8月4日(金)

場所:ハーベストの丘・シルバニアパーク

こどもの体験世界を探ること、および各施設におけるバリアフリー・ユニバーサルデザインの環境を学ぶことを目的として、大阪府堺市のハーベストの丘にあるシルバニアパークにてフィールドワークを行いました。

「赤い屋根の大きなお家」や「森のわくわくログハウス」に実際に入ってみると、天井の低さに驚いたり、キッチンでごっこ遊びをしたくなるような環境があったりと、こどもの視点に気づき、こども心を思い出させてくれる時間となりました。

また、丘という高低差のある環境であっても誰もが動きやすくなるように道が整備されていることを学べました。

大変暑い1日でしたが、ひまわり畑や高台から見る景色は爽快で、春学期の疲れもリフレッシュできました。

現代こども学科 吉永 紀子 准教授 「応用演習Ⅰ」

日時:2023年6月24日(土)

場所:神戸市立博物館・特別展「ジブリとジブリパーク展」/アトア(劇場型アクアリウム)

吉永ゼミ8期生(3年次生9名)は、主に「鑑賞」をメインとした2つの施設でフィールドワークを行いました。

1.ジブリとジブリパーク展(神戸市立博物館)

最初に訪れたのは、神戸市立博物館の特別展「ジブリとジブリパーク展」です。ジブリ映画に登場するキャラクターに触れられる体験コーナーや、映画のワンシーンが立体作品になっている立体展示コーナー、CG映画制作の裏側をみせるコーナーなど、「見る」展示だけではなく、五感のすべてを使って楽しむことのできる構成がなされていました。

専門用語も交えた解説やこどもの目線の高さに合わせた配置など、鑑賞する側が「じっくり読みこむ」「ふらっと眺める」「思わず立ち止まってしまう」など多様な鑑賞スタイルをとりながら、こどもから大人まで幅広い年齢層が楽しめる展示になっていました。また、ジブリ作品に思い入れのある方だけでなく初めて見る方も楽しむことのできる展示の工夫が感じられました。

展示物それ自体が楽しめるものであることと、鑑賞する側が鑑賞の仕方をデザインできること、この二つが掛け合わさって、とても魅力的で学びの多い時間を過ごしました。

2.アトア(劇場型アクアリウム@神戸)

次に訪問した「アトア」とは、「アクアリウム」と「アート」が融合した水族館のことで、魅力はやはりその展示の仕方にありました。各フロアは「はじまりの洞窟」や「奇跡の惑星」など、それぞれテーマが設けられており、広いスペースには水槽や金魚鉢などの展示物が置かれ、順路や見るべき方向の指定がないため、鑑賞者が自分好みのペースや順路で見ることができます。水族館といえば「海の生き物を見るための施設」というイメージを抱きますが、アトアはその空間全てが展示物であり、展示物に自ら働きかけたり空間を一緒に創って楽しめたりして、アトアのテーマである【アクアリウム×アート】を実感することができました。

一日を通して、空間をデザインするおもしろさと鑑賞側の主体的な参加を引き出す工夫を学ぶことができ、今後のゼミでの学びを新たに考える機会になりました。

現代こども学科 真宮 美奈子 教授 「応用演習Ⅰ」

日時:2023年6月10日(土)

場所: ボーネルンド プレイヴェル安満遺跡公園、キッズプラザ大阪

遊びを通した学び、保育教材・環境構成の研究をテーマに、2つの施設でのフィールドワークを行いました。

① ボーネルンド プレイヴェル安満遺跡公園

からだ遊び、科学的な遊び、自然遊び、表現遊び、砂場などに分かれている各ゾーンを見学・体験しつつ、子どもが実際に遊ぶ姿を観察してきました。戸外では、音や水を使った遊具、昆虫をイラストや写真で紹介したり、植物を使った造形遊びができるスペースがあったりなど、子どもが自然に興味を持てる環境構成の工夫が多くなされていました。子どもの発見したことや作品を飾れるようにすることも、環境構成をする上での大切な視点であると学びました。

② キッズプラザ大阪

遊びを通して科学的な事象を体験し、「なぜだろう、不思議だな」から学びが深まっていくことを実感することができました。大人になってから訪れてみると、安全への配慮に加えて、様々なフロアの至るところに、思わず登ったり、くぐったりして遊びたくなるような仕掛けがなされていることに気付きました。教材や環境構成の工夫として、多くの学びがありました。

現代こども学科 今井 敏博 特別任用教授 「応用演習Ⅰ」

日時:2023年6月3日(土)

場所: 堀尾竹荘

「陶器づくりによる回転体の学習 ―轆轤(ろくろ)による清水焼―」

堀尾竹荘の主人である堀尾様は、先代を継いでこの仕事をされているベテラン職人です。

まず、学生たちは、堀尾様の実演に基づいた説明を聴きながら、回転してできる陶器づくりの技法を学びました。半分に割って、断面から陶器の厚さを適切にするように手を動かすところに難しさがあることがわかりました。

次に、各人が轆轤の前に座り、堀尾様の指示とアシストのもと、自分の望む大きさの茶碗を制作しました。力を入れすぎて、やり直す学生もいたが、集中して仕上げることができ、楽しくかつ達成感を味わいました。回転体の構造も理解することができました。

学生各々が色の希望を伝えており、焼き上がった作品が届くのを楽しみにしています。

現代こども学科 塘 利枝子 教授 「応用演習Ⅰ」「卒業研究Ⅰ」

日時:2023年5月20日(土)10:00~15:00

場所: キッズプラザ大阪

2023年5月20日(土)に応用演習(3年次生)と卒業研究(4年次生)の合同のフィールドワークで、キッズプラザ大阪に行きました。

午前中はキッズプラザ大阪にて子どもの遊びの様子を観察したり、自分たちが実際に参加したりして遊びを体験しました。小学生の頃に学校の校外学習や親に連れられて訪れたという学生も多かったのですが、大人になってから再度体験することで視点が変わったと述べる学生もいました。

午後は、それらの観察や体験をもとに、4つのグループに分かれてプレゼンテーションを準備し、キッズプラザ大阪のスタッフに対して、自分たちが気づいたことや新しい企画の提案を行いました。さらに学生たちのプレゼンテーションに対して、スタッフからコメントをいただきました。今後、企業での就職活動をする学生にとっても、保育職や教職に就く予定の学生にとっても、自分たちの提案を社会に発信するよい機会となりました。

過去実施分