フィールドワーク

テーマに即して現場を訪れ、社会の実情を体験して学ぶ。

多様に変化する社会構造を知り、その中にある課題の解決に向けての提言をめざすため、本学科では、さまざまな仕事や経済活動などの現場に赴き、体験から学ぶフィールドワークを重視し積極的に実施しています。現場では仕事の過程を見学するほか、そこで活躍する人々との交流や調査・研究を通して、机上では得ることのできない成果を得ています。

フィールドワークの主な実績

※所属・役職は掲載時のものです。

2025年度

祇園地域の形成・展開に関するフィールドワーク学習と清水焼陶芸体験を実施

日時:2025年12月24日(水)

授業:京都・大阪・奈良フィールドワーク

担当:天野 太郎 教授

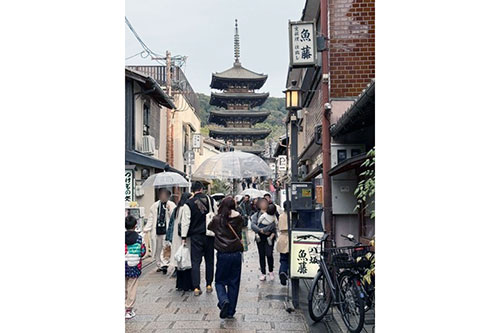

鴨川の東側に展開する祇園地域には、祇園社や建仁寺、清水寺など京都を代表する寺社が集積し、観光地域としても知られています。今回のフィールドワークでは、そうした祇園地域がどのように形成されてきたのかを考えるフィールドワークを実施しました。祇園社の境内が広範囲に展開していた時代から、建仁寺境内の展開についての歴史的形成プロセスを理解するために、建仁寺・八坂神社(祇園社)を訪問し、古地図類との対比を通してどのように境内が変遷してきたのか、理解を深めました。

また、六波羅地域が古来より風葬の地として機能していたことや、現世と来世の接点としての伝承も残る六道珍皇寺・六道の辻の意義と現在のあり方についても実地学習を行いました。

さらに、現在ではInstagram観光でも注目される八坂庚申堂の現状についての調査、また京都を代表する伝統工芸である清水焼について実体験を行い、この地域の歴史・伝統・文化的側面からの多角的な理解を深めました。

神戸でのフィールドワークを実施

日時:2025年11月30日(日)

授業:応用演習Ⅱ(京都学・観光学コース)

担当:金 明柱 助教

参加学生:20名

3年次ゼミでは、「神戸の国際性と観光」をテーマに1ヶ月間の学習を行った後、神戸市内でフィールドワークを実施しました。

まず神戸モスクを見学し、関係者の方からイスラム教の基礎知識や、日本に暮らすムスリムの方々の生活についてお話を伺いました。これにより、多文化共生のあり方について理解を深める機会となりました。

続いて訪れた海外移住と文化の交流センターでは、かつて神戸に「国立移民収容所」が置かれていた歴史について学びました。ブラジルへ向かった移住者にとって、この場所が「日本を思い出す最後の故郷」であったことなど、移住にまつわる多くの興味深い歴史に触れることができました。

その後は北野異人館や南京町を巡り、夜には南京町で中華料理を食べながら一日の振り返りを行いました。

今回のフィールドワークを通して、神戸の観光資源として魅力的な「異国情緒」は、クローバルな人びとの移動の歴史や、多様な宗教・文化、生活空間が重層的に積み重なって形成されていることを学びました。

京都・伏見地域の成立と展開に関するフィールドワーク

日時:2025年12月10日(水)

授業:京都・大阪・奈良フィールドワーク

担当:天野 太郎 教授

京都南部の伏見地域は、伏見街道・竹田街道・鳥羽街道などの街道と、淀川水運とを結ぶ古代から京を支えてきた交通の要衝にあたります。こうした地域の特性を活かして伏見城やそれに伴う港湾、さらには酒造業が発展してきました。そうした水運と結びついて発達してきた伏見について、伏見城の痕跡を辿りながらその構造を理解するために、指月伏見城の跡や、その後の桃山御陵へとつながる木幡山伏見城の対比について現地学習を行いました。

また酒造業の成り立ちと今日の成り立ち、伏流水の特質を考えるために御香宮神社、月桂冠大倉記念館を訪問しました。酒造の仕組みから樽の構造まで解説を伺いながら、なぜ伏見が全国有数の日本酒生産地たりえたのか、その立地と流通の側面から考察を行いました。さらに、そうした製造品を大坂や江戸に運搬するために重要であった伏見港についても理解を深めるために、船宿の寺田屋にみられる港湾史跡の見学などを通して港湾の歴史を学ぶ機会となりました。

和菓子体験と平安時代院政 ―鎌倉・秀吉の拠点となった舞台を歩くー

日時:2025年11月26日(水)

授業:京都・大阪・奈良フィールドワーク

担当:天野 太郎 教授

今回のフィールドワークでは、東山七条周辺の地域を対象として実施しました。この地域は、平安時代末期に後白河法皇によって造営された法住寺殿をはじめとした院政の舞台としてだけではなく、その後の鎌倉政権の拠点、さらには豊臣時代の方広寺造営のように、中近世の京都を考えていく上で重要な舞台となった地域です。

こうした地域を実地で考えていく上で、歴史的町並みの保存・修景の現状と課題について、現地調査・見学を通して理解するとともに、中心寺院である方広寺・蓮華王院・新熊野神社を拝観することを通して、京都の古代・中世においてこの地域の果たしてきた役割と意義にについて理解を深めました。さらに、京都の重要な産業の一つである京菓子体験をおこなうことで、歴史的遺産の実地学習だけではなく、現在における観光産業のあり方についても体験を行いました。

岡崎・南禅寺―禅宗の最高格式の寺院と近代京都の原動力となった地を歩く

日時:2025年10月29日(水)

授業:京都・大阪・奈良フィールドワーク

担当:天野 太郎 教授

今回のフィールドワークでは、近代京都の復興の原点の一つともなった場所―すなわち平安奠都1100年紀年事業・第4回内国勧業博覧会が開催された地・岡崎と、隣接する禅宗の別格格式を誇る南禅寺周辺を歩きながら、なぜこの地域が京都の中でも特別な意味を持つようになったのか、その歴史的・文化的背景について考察を行いました。

蹴上の琵琶湖疏水関連史跡をたどりながら、近代的な運河開削の歴史と現代につながる観光資源化について、また建設当初は景観問題ともなった水路閣が、その後は南禅寺を代表する景観となった点について考えるとともに、疏水分線を歩きました。南禅寺の塔頭見学を行うとともに山門に登り、京都東山からの景観についても理解を深めることができました。

また、博覧会跡地の今日的な活用事例としての京セラ美術館、平安神宮などを巡るとともに、博覧会が地域社会に与えた影響について考える機会となりました。

金沢でのフィールドワークを実施

日時:2025年9月23日(火)〜24日(水)

授業:応用演習Ⅰ(京都学・観光学コース)

担当:金 明柱 助教

参加学生:18名

9月23日から2日間、3年次ゼミで金沢フィールドワークを実施しました。初日は、ひがし茶屋街や21世紀美術館を巡り、伝統文化と現代アートが共存する「創造都市」としての金沢の魅力を体感しました。2日目は兼六園と金沢城公園を見学し、城下町としての歴史や庭園文化に触れました。近江町市場では地元食材を使った料理も味わいました。

このフィールドワークを通じて、京都の観光についても改めて考える機会となりました。京都と比べると観光客の数が適当であり、よりゆったりと地域文化を体感できる印象を受けました。伝統文化の保存と観光振興の両立を考える上で、金沢は良い参考例になると感じました。今後の授業では、京都や奈良の観光と比較しながら、今回の学びを振り返り、地域観光のあり方について議論を深めていきたいと思います。

石川県でのフィールドワークを実施

日時:2025年9月8日(月)〜9日(火)

授業:応用演習Ⅱ

担当:朱 捷 特任教授

参加学生:18名

2025年9月8日(月)〜9日(火)、石川県でゼミ合宿を行いました。

今回のテーマは日本文化体験。

8日は「加賀伝統工芸村ゆのくにの森」にて、ミニグラス、輪島塗、タンブラー、金箔、手びねりにグループ分けして、伝統工芸の手作り体験をしました。

9日は、金沢市内にて兼六園や金沢21世紀美術館を見学しました。

比較文化を学ぶゼミ生にとって日本の伝統文化と現代アートに触れる貴重な機会となり、とても充実した2日間となりました。

戦後80年、平和を祈る広島フィールドワークを実施

日時:2025年9月22日(月)~23日(火)

授業:応用演習Ⅱ

担当:山下 智子 教授

参加学生:12名

2025年は戦後80年の節目です。社会システム学科・山下ゼミでは今年度も、広島で平和について考え、その実現を祈るフィールドワークを実施しました。

初日は広島平和記念公園を訪れ、まず被爆体験伝承者の豊嶋起久子さんから、6歳で被爆された岸田弘子さんについての証言を伺い、さらに岸田さんご本人とお会いする貴重な機会をいただきました。

被爆体験の伝承講和を聞き、一同、はじめは言葉もありませんでした。しかし「平和とは皆が安心して暮らせること、一人一人が輝いていること、幸せを感じ笑顔になること、思いやりを持つこと」とのお言葉を体現するような岸田さん、豊嶋さんとの交流を通して、心が自然とほぐされて笑顔になり、かけがえのない出会いに心から感謝して記念撮影をしました。

その後、平和記念資料館の展示を見学しました。それぞれが展示物の説明まで丁寧に読み、原爆の悲惨さを改めて学びました。さらに慰霊碑では共に平和への祈りを捧げ、原爆ドームではこれが「戒めの世界遺産」であることを深く受け止めました。

岸田さんの「広島で見聞きし感じたことを、声にして伝えてください」との言葉に励まされ、私たちらしく平和な歩みを実現したいと思いを強くしました。

2日目はあいにくの雨でしたが、宮島を訪れ、山や海と一体となった美しい厳島神社を見学し、その歴史について学びました。同じ世界遺産とはいえ、原爆ドームとの特色の違いを比較することで、双方への理解をより深めることができました。

大阪・関西万博でのフィールドワークを実施

授業:応用演習Ⅱ

担当教員:Lisa Rogers 教授

日時:2025年9月8日(月)

参加学生:5名

大阪・関西万博でのフィールドワークを通じ、学生たちは各国の文化や活動に触れる貴重な体験をし、「女性のリーダーシップ」と「多文化関係」について学んでいる学生たちに取って良い経験になりました。特にウーマンズパビリオンが印象的で、女性は国境を越えて逆境を乗り越え、自分らしく生きる姿や未来への可能性に大きな学びを得ることができました。この展示は、将来女性のエンパワーメントに必要な性別や社会課題に対する理解を深め、差別や偏見を考えるきっかけとなりました。

また、ハンガリーパビリオンでは歌謡を通じて新しい文化に触れ、国連パビリオンでは活動内容を学ぶなど、多様な価値観を体験しました。女性や日本人は世界での文化と国際問題について影響がある事を認識でき、自分は将来世界を良くするためにどのようなことができるのかを考えさせられました。今回の万博訪問は、授業では得られない多様性や世界とのつながりを実感し、今後の学習や自己の目標を考える上で意欲を高める機会となりました。

小豆島でのフィールドワーク合宿を実施

日時:2025年9月22日(月)~23日(火)

授業:応用演習Ⅱ

担当:大倉 真人 教授

2025年9月22日(月)から23日(火)の1泊2日の日程で、小豆島(香川県)でのフィールドワーク合宿を実施しました。

この合宿では、ゼミにおいて主軸的に取り組んでいる全国学生保険学ゼミナール大会(Risk and Insurance Seminar: RIS)での発表に向けて、グループ研究の発表および検討などを行いました。ゼミでは2つの研究グループを構成した上で、「親なき家庭のこども支援と福祉」および「女性が活躍できる社会の推進」についての研究を進めています。

この合宿での発表・検討を通じて、秋学期以降において進められる研究の深化・進展および、12月に開催される全国大会に向けてのより良い準備と学びの機会とすることができました。合宿2日目には、オリーブ記念館を訪問することで、離島における産業等についても学ぶことができました。

大阪・関西万博でのフィールドワークを実施

日時:2025年6月7日(土)

授業:応用演習Ⅰ(京都学・観光学コース)

担当:金 明柱 助教

参加学生:3年次生21名

3年次ゼミ21名で、大阪・関西万博でのフィールドワークを行いました。今回の活動は、大阪・関西万博の様々なパビリオンを見学しながら、国際メガイベントの魅力や影響力について学ぶとともに、世界各国の歴史や文化、技術に触れることを目的に実施しました。大阪へルスケアパビリオン等国内パビリオンをはじめ、フランス、オランダ、北欧5カ国、カタール等の海外パビリオンを見学しました。没入感のある魅力的な展示が多く、持続可能な環境づくりのための各国の取り組みについても学ぶことができました。多様性のある持続可能な未来について想像し、国際協力の重要性についても改めて考えることができた貴重な機会になりました。

東京でのフィールドワークを実施

日時:2025年6月8日(日)

授業:応用演習Ⅰ

担当:張 瑋容 准教授

参加学生:3年次生21名

2025年6月8日(日)に、東京・代々木公園で開催された東京レインボーパレード、およびふぇみゼミ&カフェの見学を実施しました。ゼミ生の中に、ジェンダー、セクシュアリティに関心を持っている学生が多いため、日本を代表するレインボーパレードの見学と、フェミニズム運動・教育を幅広く取り扱っているNPO団体「ふぇみゼミ&カフェ」の見学を決めました。

2011年発足の任意団体「東京レインボープライド」による「東京レインボープライド2012」開催以降、参加人数が大きく成長しており、今年の参加者は15000人を超え、多くの大手企業も参加していました。学生はグループに分かれ、事前に調査の焦点を絞り、例えば各企業はどのような政策や取り組みをしているのか、どのような人が参加しているのかなど、各自で調査を行いました。

午後は「ふぇみゼミ&カフェ」の見学。運営メンバーの講師からふぇみゼミ&カフェ創立の経緯、活動内容、フェミニズム運動の取り組みなどを紹介し、弱者への関心、ジェンダー平等への理念も語ってくださいました。小規模のNPO団体ですが、草の根の精神と行動力、緊密なネットワークを通じて、フェミニズム運動を推進していることに、多くの学生が感銘を受けました。ゼミ生の多くは社会運動に関わったことがないですが、一日で2つの社会運動の現場に触れることができ、各自思いを巡らせ、大変充実した経験になりました。

2024年度

平和を祈る広島フィールドワークを実施

日時:2025年2月24日(月)〜25日(火)

授業:応用演習Ⅱ

担当:山下 智子 教授

参加学生:5名

2025年は戦後80年の節目です。また昨年は被団協(日本原水爆被害者団体協議会)がノーベル平和賞を受賞しました。そうしたことを踏まえ、社会システム学科・山下ゼミでは厳島神社と原爆ドームという二つの対照的な世界遺産を巡り、平和について考え、その実現を祈るフィールドワークを実施しました。

初日は宮島を訪れ、山や海と一体となった美しい寝殿造りの厳島神社をはじめとする建物群を鑑賞、その歴史について学びました。併せて、観光の人々で賑わう参道を散策、揚げもみじ(饅頭)や、牡蠣などの地域性豊かな食文化について学ぶことができました。

二日目は広島平和記念公園を訪れ、平和記念資料館、原爆死没者慰霊碑をはじめとする数々のモニュメント、原爆ドームを訪れました。資料館では朝から国内外の多くの人が訪れ混雑していましたが、みな原爆の悲惨さを改めて学び言葉もありませんでした。慰霊碑では「安らかに眠って下さい 過ちは繰り返しませぬから」との碑文を深く受け止め、共に祈りを捧げました。原爆ドームでは、前日と同じ世界遺産ではありますが、こちらは「人類の教訓」としての戒めの遺産であることをしっかりと分かち合い、私たちなりに被爆者の経験とメッセージを引き継ぎ、平和を実現する歩みを成していきたいとの思いを新たにしました。

近代期に成長した温泉観光地と八幡信仰の源流を現地調査

日時:2025年2月16日(日)~17日(月)

授業名:応用演習Ⅱ

担当者:天野 太郎 教授

参加学生:18名

大分県別府市は、奈良時代の地誌に記録が残る古湯で、近世まで様々な記録に記されてきましたが、大きく発展したのは「地獄湯巡り」が始まった明治〜大正期です。今日では日本国内はもとより、アジアからのインバウンド観光客が数多く訪れる国際観光地域にもなっています。そうした別府における温泉観光地の現状と課題について、天野ゼミ3年次生が現地調査を行いました。「入湯する」観光地ではなく「見る・感じる」温泉観光地としての特殊性や、周囲の自然環境と調和した観光資源の展開の特徴について学ぶとともに、公共交通アクセスの問題などについても学ぶことができました。また温泉観光リゾート宿泊施設に滞在し、滞在者の属性や行動観察を通して温泉観光地域の展開の可能性についても学ぶことができました。

さらに、近接する宇佐市には、全国4万社を数える八幡信仰の本拠地である宇佐八幡宮があり、本年で1300年目の節目を迎えることから、その参道空間の開発状況についても調査を行いました。かつては鉄道網で結ばれていた参道も現在では廃線となり、商店街の活性化も必要となっていますが、近接する別府がインバウンド観光客の集積が著しいことと対比的に、「観光の眼差し」が向けられていない状況についても理解を深めることができました。

自然災害と防災教育に関するフィールドワークを実施

日時:2024年12月21日(土)

授業名:教職実践演習

担当者:天野 太郎 教授

参加学生:16名

中学社会・高校地歴科の教科教育においては、近年自然災害や防災に関する教育の重要性が指摘されており、学習指導要領においてもその比重は大きくなってきています。そうした状況や、近年多発する自然災害から自分たち、そして周りの人々の命を守る行動とはどのようなものか、さらには災害時に避難拠点となることが多い学校の役割についても多角的な視点から学ぶ必要性が高まっています。

こうした問題意識のもとに、今回は神戸市を中心に自然災害と防災教育に関するフィールドワークを実施しました。1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災の遺構はいまだに市内に残っており、メリケン波止場の震災公園をはじめとして、市内各地の遺構について確認するとともに、復旧と復興の意味について学びました。さらに、人と未来防災センターを訪問して、阪神淡路大震災にとどまらず、東日本大震災や本年1月の能登半島沖地震、さらには近い将来に発生することが予測されている南海トラフ沖の地震発生メカニズムについて視覚的に学習するとともに、液状化現象の実験や防災教育の実態について、体験学習を交えながら考えることができました。参加者の中には能登半島沖地震へのボランティア活動経験者もおり、実体験を踏まえながらこれからの防災活動のあり方について意見交換をすることができました。

神戸市でのフィールドワークを実施

日時:2024年12月1日(日)

授業名:応用演習Ⅱ

担当教員:金 明柱 助教

参加人数:15名

3年次生15名で神戸でのフィールドワークを行いました。このゼミでは国際性と地域性の視点から観光を学んでおり、今回は日本開港5都市の一つである神戸市にて、国際性を体験できる観光地の調査を行いました。

南京町や神戸モスク、北野異人館、東遊園地に訪れ、神戸における中華圏およびイスラム圏の文化、旧外国人居留地の歴史について学びました。南京町と神戸モスクでは現地の関係者の方にインタビューを行い、神戸市の移民・移住、多文化共生の状況についても触れることができました。現地調査の後はみんなで韓国料理を食べながらフィールドワークについて意見交換をし、神戸市の国際性について理解を深めることができました。

八幡市の地域観光と観光動画作成に関するフィールドワークを実施

日時:2024年11月30日(土)

授業名:応用演習Ⅱ

担当教員:天野 太郎 教授

参加人数:15名

前年度の宇治市に引き続いて2024年度から、京都府地域政策室とお茶の京都DMO、京都府八幡市と連携して、八幡市に関する観光客の行動に関する課題や改善策について学生の視点から検討・提案を行うプログラムを行っています。今年度3回目の活動は、秋の観光シーズンにおける実態調査として、八幡市の観光資源に関する調査と観光動画作成に関する調査を行いました。

まず前回調査の石清水八幡宮から一定の距離がある、2カ所の観光資源に関する調査を行いました。市内の南北を縦貫する東高野街道の歴史的景観の保全について、実態を調査しつつ歴史的遺産の現状や、撮影作業を行いました。また、飲食業の分布を調査しながら、もう一つの重要な観光資源である京奈和自転車道へ向かいました。日本最長の木造橋である流れ橋などの見所もありますが、自然環境を活かした自転車道はこれからの八幡市の魅力となる資源であり、動画撮影を行いながら近隣の茶畑や木津川堤防上のサイクリングロードの観光への活用について調査を行いました。

京都市内でのフィールドワークを実施

日時:2024年11月22日(金)

授業:応用演習Ⅱ

担当:竹治 ふみ香 助教

参加学生:15名

京都地方裁判所にて、裁判傍聴および庁舎見学のフィールドワークを行いました。

実際に裁判を傍聴することで、裁判がどのように行われているのか、法がいかなる形で運用され、社会と関わっているのかについて、理解を深めることができました。

裁判傍聴後はラウンドテーブル法廷を含め、裁判所の職員の方から説明をしていただきながら法廷を見学し、また京都弁護士会の弁護士の方にもご同行いただくなかで、最近の裁判や手続の進め方の変化などについて、日頃から実務に携わる方ならではの貴重なお話を伺うことができました。

立命館大学ゼミとの合同フィールドワークを京都市中心地にて実施

日時:2024年11月16日(土)

授業名・応用演習Ⅱ

担当教員:張 瑋容 准教授

参加人数:11名

今回のフィールドワークは「都市空間×ジェンダー×観光」というテーマで、立命館大学産業社会学部・柳原 恵ゼミと合同で行いました。まずは、文化人類学を専門とし、宝塚歌劇団の研究をされているお茶の水女子大学基幹研究員リサーチフェローのバラニャク平田・ズザンナさんを講師に迎え、フィールドワークのやり方、注意事項等を話していただきました。その後、各班に分かれ、事前の下見で絞った場所に行き、フィールドワークを実践し、観察した結果をまとめて発表しました。京都の中心地の消費・観光空間はどのように構築され、ジェンダー化されているのかについて、斬新な視点と興味深い発見を含めた発表ができたことは、男女混合の合同ゼミならではの学習効果だと思います。合同ゼミでの取り組みは学生にはもちろん、担当教員、講師にとっても大変良い刺激になりました。

平和学習の拠点と教員養成の「聖地」ならびに大阪地域の歴史的・地理的概要を俯瞰するフィールドワークを実施

日時:2024年11月16日(土)

授業名:教職実践演習

担当教員:天野 太郎 教授

参加学生:16名

中学校・高校社会科・地歴・公民科教員養成課程においては、地歴・公民という社会科全般にわたる知識・技能はもちろんのこと、最新の動向も含めて広領域の学びと探究心が必須の要件となっています。

今回の教職実践演習では、そうした社会科全般にわたる教育の補完として、まず大阪市中央区にあるピース大阪を訪問して、地域の平和学習を実施しました。大阪は、近代初期には人口が日本最大規模となり「大大阪」と称されていましたが、同時に日本有数の軍需工場も集積していました。そうした大阪市では、とりわけ戦争末期からの数度の大規模空襲により甚大な被害を受け、とりわけ軍需工場の多い森ノ宮・京橋周辺では終戦前日までの空襲により一般市民も大きな犠牲を強いられました。そうした近代における歴史的な都市形成史や戦争に至る背景、戦時中の市民の生活などについて、大阪国際平和センター(ピース大阪)において学習を行いました。とくに現在はシベリア抑留に関する企画展を実施しており、そうした戦後にまで及ぶ戦争の影響についても実践的な学びを得ました。

また、このピース大阪周辺には、中世のキリスト教関連遺構である細川ガラシャの越中井や、古代の難波宮跡などの史跡もあり、そうした関連遺構についても学びを深めつつ、大阪歴史博物館にて今日にいたる大阪の歴史的な重層性についても多角的に学習を行いました。

最後に、自然災害における殉職教員の慰霊施設である教育塔を訪問し、教員養成の重要性と社会的な意義について再認識する機会を得ることができました。

天野ゼミ生が食を通した京都・西陣の地域活性化プログラムの企画・運営に参画

日時:2024年10月23日(水)~24日(木)

授業名;応用演習Ⅱ

担当教員:天野 太郎 教授

参加学生:15名

京都・西陣地域は、中世の応仁の乱時の西軍の陣地であったことがその名の由来であり、そうした歴史の舞台であるとともに、西陣織などの繊維産業の中心地としても発展した地域です。しかし現在では繊維産業の郊外移転などもあり、歴史的な町家の景観も次第に失われつつあり、空き家問題も深刻化しています。そうした西陣地域を活性化するために、近年世界的に注目されているクラフトビールを一つの軸としたイベントが、西陣地域でビール醸造を行う西陣麦酒などの生産者や販売店、そして京都市の参画とともに行われました。

西陣地域には、クラフトビール醸造地が3ヶ所も立地しており、その品質は高い評価を受けています。一人当たりのアルコールの消費量、中でもビール消費量は低下傾向にありますが、近年地域に根差したクラフトビールが注目されており、全国様々な地域で生産が行われ、まちおこしや観光のツールとしても機能しつつあります。そうしたクラフトビールがどのように展開してきたのか、その歴史や種類、醸造の特徴について、試飲を含めた講演会が開催されました。本学の学生のみならず、近隣の留学生を含めた大学生も多数参加し、普段ビールを飲む方だけでなく、初めてクラフトビールに触れた、という学生もその魅力やこれからの可能性について学ぶことができました。原材料も上京区・中京区で生産されたものを使用したものもあり、クラフトビールを京都のまちの活性化にどのように活用し、展開することができるか、思いを巡らせる時間を得ることができました。

京都府八幡市で、京都府地域政策室と連携した観光動態に関する現地調査を実施

日時:2024年9月26日(木)

授業名:応用演習Ⅱ

担当:天野 太郎 教授

参加学生:15名

2024年から、京都府地域政策室とお茶の京都DMO、京都府八幡市と連携して、八幡市に関する観光客の行動に関する課題や改善策について学生の視点から検討・提案を行うプログラムを行なっています。今年度2回目の活動は現地調査として、八幡市の観光資源に関する調査を行いました。

まず前回調査の石清水八幡宮から一定の距離がある、2カ所の観光資源に関する調査を行いました。松花堂昭乗記念庭園では、松花堂昭乗が京都で行った作庭に関する学びを行った後に、八幡市でこの記念庭園がある地理的・文化的な意義について現地で聞き取り調査を行うとともに、観光資源の活用方法について考察を行いました。

そこから東高野街道の歴史的景観の保全について、実態を調査しつつ市役所へ。飲食業の分布を調査しつつ、もう一つの重要な観光資源である流れ橋へ。日本最長の木造橋である流れ橋は、時代劇などでもしばしば撮影地となる場所ですが、その景観とともに、近隣の茶畑や木津川堤防上のサイクリングロードの観光への活用について調査を行いました。

こうした観光資源を有機的につなぐ方策について、またよりよい観光と地域社会の関係性を構築するために、これからも継続的に調査を続けていきます。

出雲・松江でのフィールドワークを実施

日時:2024年9月24日(火)~25日(水)場所:出雲・松江

授業:卒業研究Ⅱ

担当:大西 秀之 教授

参加学生:12名

テーマ:神話から民話:文学と文化遺産のコラボレーション

4年次生 12名で出雲・松江を訪問し、フィールドワークを行いました。

今回のフィールドワークでは、神話から民話までの文学が、地域の文化資源となり、またそれが他の有形無形の文化財と相乗効果となり、地域活性に活用されている事例を確認しました。

まず出雲では、出雲大社とその周辺の環境や文化財が、古事記や出雲風土記などの神話とどのように結び付けられ、文化資源化されているか検討しました。また神話などの知識を有することによって、同じ場所でも違った見え方がすることを現地で体験しました。

次に松江では、『怪談(Kaidan)』の作者である小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の旧邸宅を中心に、松江城を中心とする武家屋敷群などの城下町の文化財活用のあり方を検討しました。また小泉八雲記念館では、企画展『小泉セツ—ラフカディオ・ハーンの妻として生きて』が開催中で、『怪談(Kaidan)』などの執筆に小泉セツが果たした重要な役割を知り学ぶことができました。

今回のフィールドワークでは、昨今の話題となっている「聖地巡礼」が、アニメや漫画などを対象とした新しいものではなく、観光などをはじめとする地域活性化のコアとなっていることを確認しました。また同時に、同じ場所を訪れても、その場の価値を読み解くリテラシーの有無によって捉え方が変わることも実体験できました。

小豆島でのフィールドワーク合宿を実施

日時:2024年9月19日(木)〜20日(金)

授業:応用演習Ⅱ

担当:大倉 真人 教授

2024年9月19日(木)から20日(金)の1泊2日の日程で、小豆島(香川県)でのフィールドワーク合宿を実施しました(小豆島ふるさと村にて実施)。

この合宿では、ゼミにおいて主軸的に取り組んでいる全国学生保険学ゼミナール大会(Risk and Insurance Seminar: RIS)での発表に向けて、グループ研究の発表および検討などを行いました。ゼミでは2つの研究グループを構成した上で、「女性社会復帰プログラム」および「出生率をどのように上げるか」についての研究を進めています。

この合宿での発表・検討を通じて、秋学期以降において進められる研究の深化・進展および、12月に開催される全国大会に向けてのより良い準備と学びの機会とすることができました。合宿2日目には、オリーブ記念館を訪問することで、離島における産業等について学ぶことができました。

広島でのフィールドワーク・ゼミ合宿を実施

日時:2024年8月6日(火)〜8月7日(水)

授業:応用演習Ⅰ

担当:朱 捷 教授

参加学生:8名

8月6日という原子爆弾が投下された特別な日に広島を訪れました。

先に世界遺産の厳島神社を見学しました。夕方に平和記念公園を通ったとき、灯籠流しが行われていました。翌7日、広島平和記念資料館を見学。

ほとんどのゼミ生が初めて訪れたもので、生々しい歴史の展示物に息が詰まるほど圧倒されました。本授業のテーマである比較文化研究において歴史的背景を学ぶことは重要であるため、とても勉強になった二日間でした。

横浜・鎌倉フィールドワーク・ゼミ合宿を実施

日時:2024年8月17日(土)~8月18日(日)

授業:応用演習Ⅰ

担当:金 明柱 助教

参加学生:16名

3年次ゼミ学生16名で、鎌倉及び横浜でのゼミ合宿を行いました。1日目は鎌倉駅小町通りや鶴岡八幡宮、鎌倉高校前駅などを見学しました。夜は由比ヶ浜でバーベキューや花火を楽しみながら親睦を深め、宿泊したゲストハウスでは、他のお客さんとも交流しながら鎌倉での旅行体験について意見交換をしました。2日目は横浜へ向かい、みなとみらいエリアや横浜中華街などを見学しました。

鎌倉は関東地域の人気観光地として京都のようにオーバーツーリズムの問題を抱えており、横浜は港町として神戸との共通点が多くあります。授業ではゼミ合宿を振り返りながら、関東/関西の観光地を比較し、地域観光のあり方について考えていきます。

北野異人館フィールドワークを実施

日時:2024年7月7日(日)

授業:応用演習Ⅰ

担当:Lisa Rogers 教授

参加学生:13名

13名の学生と教員が神戸地域で1日を過ごし、日本文化の一部分である歴史的な外国人居住者について学び、グループとしての絆を深めました。一緒に新しい経験をするだけでなく、スケジュールを守りながら14名で訪問地を移動していくことで、計画スキル、チームビルディング、リーダーシップスキルを実践することができました。

13 students and 1 teacher spent a day in the Kobe area to learn about historical non-Japanese residents as part of Japanese culture and to bond as a group. In class students studied about teamwork and leadership skills. They were able to have new experiences together as well as practicing planning skills, teambuilding and leadership skills. They had to adapt to the hot weather and moving 14 people between places while keeping a schedule. It was an enjoyable way to develop relationship and communication skills as they bonded.

大阪鶴橋・コリアタウンフィールドワークを実施

日時:2024年6月15日(土)

授業:専門基礎演習

担当:金 明柱 助教

参加学生:20名

2年次ゼミで大阪鶴橋・コリアタウンのフィールドワークを行いました。コリアNGOセンターの金哲也様に案内を受けながら、地域の歴史や朝鮮半島との長いつながり、在日コリアンの生活文化や経験について学びました。

1時間半のまち歩きツアーでは、鶴橋国際市場、鶴橋本通商店街、御幸森天神宮、大阪朝鮮第四初級学校、いくのパークなどを訪れました。まち歩きツアーの後は、チマチョゴリ体験をしたり、サムギョプサルを食べるなど韓国の文化体験も行いました。

近年韓流ブームで賑わっている大阪コリアタウンですが、その背景にある歴史や文化について学ぶことができ、地域に対する理解を深めることができました。

第1回「春の京都を学び歩くツアー」を開催

日時:2024年5月18日(土)

担当:天野 太郎 教授

参加者数:6名

社会システム学科は、そのカリキュラムの特徴として様々な授業においてフィールドワークを重視した構成となっています。その中で、特に1年生を対象とし、「京都の大学」に入学した学生たちに京都の歴史や地理、観光の視点を通してその文化の重層性を実感してもらい、学生一人ひとりの交流、さらにはフィールドワークの重要性について学ぶことを目的として、今回はじめての試みとして、正課授業外での京都を歩くスタディツアーを実施しました。

京田辺キャンパスからも程近い宇治は、本年のNHK大河ドラマの舞台ともなっており、内外からの多くの観光客からの注目を集めています。そうした宇治の歴史的な形成過程をたどりながら、宇治―そしてかつての名称であった「菟道」が、皇室とも深い繋がりをもった経緯、平安時代以降は貴族の別業となり末法思想の拠点となったことを考えるため、平等院、宇治神社、宇治上神社を訪れました。世界文化遺産となっているこれら寺社が、宇治川を挟んで立地している意味や、成立の歴史的背景について学びました。また、「源氏物語」宇治十帖の舞台であることをさらに理解するため、宇治市立源氏物語ミュージアムを訪問、家塚館長から博物館の目的、源氏物語ゆかりの地としての意味について解説をいただきました。

さらに、菟道稚郎子尊宇治墓(丸山古墳)を見学、「菟道」宇治が死のイメージを持たれる地となった歴史的背景についても学びました。また、豊臣秀吉によって築かれた宇治川の堤防「太閤堤」の復元遺構や、宇治茶の歴史や特徴について体験型学習を通して学ぶことのできる施設見学を通して、宇治の多様な姿について学ぶことができました。

2023年度

被災地救援活動にあたった人々への理解を深める名古屋フィールドワークを実施

日時:2024年3月5日(火)

授業:「応用演習Ⅱ」

担当:山下 智子 教授

「応用演習Ⅱ」の学びの一環として、山下ゼミの学生13名が名古屋でフィールドワークを行いました。社会システム学科ライフデザインコースに属する本ゼミは、「宗教的観点から考える現代社会・ライフデザイン」をテーマにしています。今回は能登半島地震の被災地へと思いを馳せつつ、キリスト教精神がどのように個人の生涯や思想、さらには「濃尾地震時の被災地救援活動」やそのための「連帯・共働」に生かされたについて理解を深めることを目指しました。

フィールドワークのハイライトは、「金城学院高校」をおたずねしたことです。金城学院と同志社は教派的な背景は異なりますが、共に女性の教育が軽んじられていた明治時代にキリスト教の女学校として創立された歴史を持ち、大きな被害をだした濃尾地震が起こった際には、両校の関係者が協力しての救援ために働いた歴史もあります。金城学院高校のそばには、かつて石井十次とウィンビッシュ宣教師らが協力してできた「名古屋震災孤児院」がありました。またそれらの舞台となった名古屋の町について理解を深めるため、「名古屋城」や「徳川美術館」なども訪れました。

金城学院高校では、野々垣校長や堀田先生をはじめ4名の先生方が温かく歓迎してくださり、学校の歴史についてレクチャーを受け、奇しくも同志社と同名同時期に建てられた登録有形文化財の「栄光館」を見学するなどしました。またその際に、同志社同窓会のお力添えもあり、お近くの同窓生・澤田さんが交流に加わってくださったほか、金城学院高校にも同窓生の先生がおられ急遽同席してくださったこともあり、キリスト教精神に裏打ちされたとても豊かな絆を確認することができました。

あいにくの冷たい雨の降る一日でしたが、そんな中でも早咲きの桜が美しく咲いており、学生たちは4月からの卒業研究とさらにその先の将来にむけ、それぞれらしく花開く大きな力を見出したようです。

「水都大阪アカデミア発表会にて「天神橋筋商店街の人とつくる・水辺のシェアダイニング」のプロジェクトを報告」

【日程】2024年2月20日(火)

【授業】応用演習Ⅱ

【担当】日下菜穂子 教授

本学科の日下菜穂子ゼミ3年次生が、水都大阪アカデミアに参加し、「天神橋筋商店街の人とつくる・水辺のシェアダイニング」のプロジェクトについて発表を行いました。

水都大阪アカデミアは、関西の複数の大学と連携し、水都大阪に係る歴史・文化を学び、水の回廊を中心とする課題を掘り下げ、学生ならではの視点で水都大阪の魅力を発見・発信する組織です。今回の発表会では、7大学の学生が各プロジェクトの成果を報告しました。

今回日下ゼミ生が発表したプロジェクトの成果報告は、食の街、大阪水辺エリアの魅力発掘・発信に取り組んだ「水辺のシェアダイニング」プロジェクトに関するものです。集団的な幸福感を心理学の立場から学んでいるゼミ生たちは、エリアの人たちと食を通じて「街への想い」に共感するしくみとして、街の人たちのおすすめの食材を集めて、オリジナルの料理をみんなでつくる「水辺のシェアダイニング」を実施。発表会では、プロジェクト実施の様子をまとめた動画や食べ物の映像などを交えながら、臨場感たっぷりの報告を行いました。プロジェクトで作成した「水辺のシェアダイニング・レシピ集」も配付し、集まった食材の面白さや、オリジナルレシピのユニークさへの賞賛の声とともに、「天神橋筋商店街に行ってみたくなった」など、たくさんのコメントが寄せられました。

発表会の最後には、プロジェクトに対し、水都大阪アカデミアから表彰状が授与されました。

「伊勢神宮・鳥羽水族館でのフィールドワークを実施」

日時:2024年2月4日(日)

場所:三重・伊勢神宮、鳥羽水族館

授業:卒業研究Ⅱ

担当:張 瑋容 准教授

4年次生13名が、卒業前の最後のフィールドワークを実施しました。3年次は京都市内でローカルなおすすめスポット地図の作成を目的に、叡山電鉄沿線を回りましたが、今回は日本全国ないし世界的にも有名な観光地、伊勢神宮を訪れました。コロナ感染状況も落ち着き、外国人観光客が戻りつつある中で、伊勢神宮も大勢の国内外の観光客で賑わっているのではないかと予想していましたが、実際に訪れてみたところ、予想と反して、外国人観光客はほとんど見られませんでした。個人または団体の日本人観光客がほとんどの中で、中国や台湾などアジアの観光客はわずか数名程度だったようです。その理由について学生たちは各所を巡りながら議論し、伊勢神宮までのアクセスは少し不便ではないかとの意見などが挙げられました。最寄駅の伊勢市駅か五十鈴川駅からバスの乗り換えなども考えると、大阪や京都からさらに足を延ばすことは、外国人観光客にとって少しハードルが高いと考察していました。

一方、アフターコロナの観光にフードツーリズムが盛んなことが指摘されていますが、今回のフィールドワークにより、実際に肌で感じることができました。外宮よりも内宮の方が観光客で賑わっており、特に内宮近くのおかげ横丁に最も賑わいが見られました。食べ歩きが盛んであり、串で刺さってある唐揚げ棒やチーズ棒など食べ歩きに向いている食べ物が、コロナ禍前より増加しているように感じられました。新型コロナ感染症の影響は観光の経済面だけでなく、観光のあり方にも大きな変化が持たされたと実感しました。

伊勢神宮から電車で10分程度の鳥羽駅にある鳥羽水族館は、館内の展示が非常に豊富で、ショーも充実しており、若いカップルと子ども連れの家族が多く見られました。遠方からの観光客よりも、近隣エリアからの訪問客が多い印象を持ちました。魚の紹介パネルがほとんど日本語のみであることからも、日本人観光客向けで作られていると感じられました。

京都近辺の観光スポット、伊勢神宮と鳥羽水族館での今回のフィールドワークから、京都・大阪のオーバーツーリズム問題を考えてみると、どのように観光客を伊勢などの近隣エリアに誘致するかが最重要問題であり、中でも交通の便と多言語対応のサービスが喫緊の課題であるとまとめました。

「まちづくり」をしたキリスト者たちへの理解を深める倉敷フィールドワークを実施

日時:2024年2月1日(木)~2月2日(金)

授業:「卒業研究Ⅱ」

担当:山下智子 教授

「卒業研究Ⅱ」の学びの一環として、山下智子ゼミの学生10名が倉敷でフィールドワークを行いました。本学科のライフデザインコースに属する山下ゼミは、「宗教的観点から考える現代社会・ライフデザイン」をテーマに研究活動を行っています。今回はキリスト教精神がどのように個人の生涯や思想、さらには「まちづくり」「地域共同体の形成」に生かされたについて理解を深めることを目指しました。

一日目はまず同志社ともかかわりの深い「日本キリスト教団倉敷教会」を訪れ、中井大介牧師より教会の歴史と、創立の中心にいた林源十郎や大原孫三郎らキリスト者たちについてレクチャーを受けました。その後、「亀遊亭(旧倉敷教会新川仮会堂)」「語らい座大原本邸」「倉敷民藝館」などを訪れました。二日目は「アイビースクエア」「倉紡記念館」「林源十郎商店記念室」などを訪れました。

今回のフィールドワークでは、倉敷紡績(株)社長であった大原孫三郎が、林源十郎や石井十次などと協力して展開した、経済、福祉、医療、教育、文化などの幅広い取り組みについて町のいたるところで確認し、学ぶことができました。

また最後に訪れた「林源十郎商店記念室」では、林源十郎が「明治13年 京都の同志社に入学 キリスト教精神を学ぶ」と記された展示を一同で確認し、新島襄の目指したキリスト教による「心の教育」の重要性についてもさらに理解を深め、2年間にわたったゼミのまとめにふさわしい、恵み豊かなフィールドワークとなりました。

大阪・上町台地の歴史的な景観変遷と都市型防災のあり方を学習

日時:2024年2月5日(月)

授業:京都・大阪・奈良フィールドワーク

担当:天野太郎 教授

大阪の中心部に位置する上町台地は、古代の仁徳天皇の時代から政治・経済の拠点として機能し、難波宮をはじめとした日本の都としての歴史を有してきました。そうした上町台地の歴史的変遷と現代の都市景観について、大阪歴史博物館、並びに難波宮宮趾の現地学習をおこなうとともに、あべのハルカスから上町台地の景観、かつての城下町域とそこから拡がる「大大阪」の拡大の歴史について学ぶことができました。

さらに、令和6年能登半島地震で自然災害や防災に関しての意識の高まりもあることから、阿倍野防災センターにおいて都市防災についての体験型学習を行いました。初期消火の方法の実地訓練や、南海トラフ大地震の際の津波の予測状況について実感するとともに、震度7の揺れの体験施設でその具体的な揺れについて学ぶことができました。能登地震の際にどの様な揺れであったのか、また私たちがそうした災害から自分たち、そして身の回りの人たちの尊い生命をいかに守り抜くことができるのか、改めて考える機会を得ることとなりました。

「防災教育のあり方に関する実践的学習」

日時:2024年1月30日(火)

授業:教職実践演習

担当:天野太郎 教授

社会システム学科では、高校地歴・公民科並びに中学校社会科の教員免許が取得可能となります。

地理や社会科の教育の中では、近年防災関連の学習が重要視されてきており、教科書の中でも相当の領域を占めるとともに、大学共通テストでも4分の1以上を占める(地理A)分野となっていて、教職課程を考える上でも大きな存在です。

そうした観点も踏まえ、また本年初めに発生した令和6年能登半島地震でも大きくクローズアップされた防災教育についての理解を深めるために、阪神淡路大震災の被災地域となった神戸市と、人と防災未来センターに訪問しました。

かつての震災で大きな被害を受けた地域のフィールドワークを行うとともに、その教訓を今に伝える教育センターであり研究機関でもある人と防災未来センターにて、防災学習のあり方を学びました。阪神淡路のみならず、東日本大震災の際の教訓を踏まえた被災状況の状況を知るとともに、地震や津波、またそれに関連する火災などの危険性や、避難の具体的な方法について、体験型の学習を行いました。

学生一人一人の中にも、どのような行動が命を守るために大切なのか、自分のみならず大切な家族、生徒たちを守ることができるのか、理解を深めることができました。

「東山七条周辺の地域での調査および京都文化フィールドワークを実施」

日程:2024年1月17日(水)

授業:京都・大阪・奈良フィールドワーク

担当:天野太郎 教授

後白河法皇・豊臣秀吉の拠点となった東山における史跡について、現代における観光資源化に関する調査と、和菓子体験を通した京都文化フィールドワークを実施しました。

東山七条周辺の地域は、平安時代末期に後白河法皇によって造営された法住寺殿をはじめとした院政の舞台としてだけではなく、その後の豊臣時代の方広寺造営のように中近世の重要な舞台となった地域です。

こうした歴史的町並みの保存・修景の現状と課題について、現地調査・見学を通して理解するとともに、中心寺院である方広寺・蓮華王院・新熊野神社を拝観することを通して、京都の古代・中世においてこの地域の果たしてきた役割と意義について調査を行いました。さらに、京都の重要な産業の一つである京菓子体験をおこなうことで、歴史的遺産の実地学習だけではなく、現在における観光産業のあり方についても理解を深めました。

「横浜市内フィールドワークを実施」

日程:2023年12月2日(土)~3日(日)

科目:卒業研究Ⅱ 横浜市内フィールドワーク

担当:服部尚己 特任教授

「卒業研究Ⅱ」服部ゼミでは、ドイツと日本のまちづくりの比較を行っています。

ドイツが中世の街並みを残すまちづくりを行っているのに対し、日本では都市を景観として見、「歴史」として形成する意識がありませんでした。1971年から始まった「横浜みなとみらい21」のまちづくりにおいて、日本で初めてこれらの意識が取り入れられました。

「ランドマークタワー」から始まる建物は、すべて海に向かって一直線に伸びています。また歴史的な港の施設は「ドッグヤードガーデン」「赤レンガ倉庫」などとして保存されています。一直線に伸びる建物のひとつに「クイーンズスクエア」がありますが、その中の構造、そしてパブリックアートの設置などを見て回りました。

12月だというのに、多くの人が「みなとみらい21」という町に集まるのを体験したことによって、これからのまちづくりに何が必要かを学生たちは学んだことと思います。

「岡崎・南禅寺―禅宗の最高格式の寺院と近代京都の原動力となった地を歩く」

日程:2023年12月13日(水)

科目:京都・大阪・奈良フィールドワーク

担当:天野太郎 教授

今回のフィールドワークでは、近代京都の復興の原点の一つともなった場所―すなわち平安奠都1100年記念事業・第4回内国勧業博覧会が開催された地・岡崎と、隣接する禅宗の別格の格式を誇る南禅寺周辺を歩きながら、なぜこの地域が京都の中でも特別な意味を持つようになったのか、その歴史的・文化的背景について考察を行いました。

蹴上の琵琶湖疏水に関連する発電所、灌漑水路、消火用ポンプ場などの史跡をたどりながら、近代的な運河開削の歴史と現代につながる観光資源化について見学を行いました。建設当初は景観問題ともなった水路閣が、その後は南禅寺を代表する景観となった点について話し合いながら、景観問題やその概念、評価が、時代とともに変遷することについて実地体験しました。さらに南禅寺の塔頭見学を行ないながら山門に登り、京都東山からの景観についても理解を深めることができました。

また、近代京都の復興プロジェクトの一つであった博覧会の跡地活用についてもフィールドワークを行い、その開催地跡に展開する岡崎の京セラ美術館、平安神宮などを巡りながら、博覧会がその後の地域社会に与えた影響について、そして現在議論となっている大阪万博とも関連させて考える機会となりました。

「広島の裁判所や文化財保護法に基づく保護対象施設のフィールドワークを実施」

実施日:2023年11月17日-18日

場 所:広島県内

担 当:竹治ふみ香 助教

法がいかなる形で運用され、社会と関わっているのかについて、理解を深めることを目的にフィールドワークを行いました。

1日目は、裁判所を見学しました。現役の裁判所職員の方から、裁判所の意義や職務内容、広島の裁判所の特徴、扱う事件の地域ごとの特色、近年の裁判手続におけるWeb活用などについてお話を伺いました。法廷見学も実施していただき、学生は関心を深めていました。その後、広島平和記念都市建設法の関連施設を見学しました。多くの場所で紛争が生じる現在の世界情勢において、同法の意義を確認する契機となりました。

2日目は、厳島神社を見学しました。厳島神社には、文化財保護法に基づく保護対象である国宝、重要文化財が多数あります。文化財の保存・活用、国民の文化的向上、世界文化の進歩への貢献を目的とする同法の運用について、学びを得ることができました。

「京都・伏見地域の成立と展開に関するフィールドワークを実施」

科目:京都・大阪・奈良フィールドワーク

日程:2023年10月25日(水)

担当:天野太郎 教授

京都南部の伏見地域は、伏見街道・竹田街道・鳥羽街道などの街道と、淀川水運とを結ぶ古代から京を支えてきた交通の要衝にあたります。さらに豊臣秀吉の築造による伏見城郭・城下町を中核として現在まで続く伏見市街地が広がっています。そうした水運と結びついて発達してきた伏見について、まず伏見城址と明治天皇陵の見学を行いました。「桃山御陵前」という駅名は知っている学生が多いものの、その桃山御陵の成立の背景や、なぜこの場所に御陵が造営されたのか、当時の時代背景とともに学ぶことができました。さらに、城下町の構造の特徴や「銀座」の成立など、今日の日本社会の中で普通に見聞することがこの伏見の地で育まれてきたのかを実感することができました。

そして、酒造業の成り立ちと今日の成り立ちを考えるために月桂冠大倉記念館を訪問しました。酒造の仕組みから樽の構造まで解説を伺いながら、なぜ伏見が全国有数の日本酒生産地たりえたのか学習を行い、その背景となる伏流水に関連して、御香宮神社の立地についても考察するために足を運びました。さらにそうした製造品を大坂や江戸に運搬するために重要であった港についても理解を深めるために、港湾史跡の見学や、十石船の乗船を通して港湾の近代化などの重層的な歴史を学ぶ1日となりました。

「京都・鴨東の歴史と文化をあるくフィールドワークを実施」

科目:京都・大阪・奈良フィールドワーク

日時:2023年10月11日(水)

担当:天野太郎 教授

京都盆地を流れる鴨川の東・鴨東地域は、古代から平安京と結びつき、時に生と死の境界といえる葬送の場所でもありました。中世には鎌倉幕府の六波羅探題も設置され、現在では清水寺や六波羅蜜寺といった寺院も建立され、広く八坂の地域は観光資源の宝庫でもあります。

そうした鴨東の歴史を学ぶために、まず六波羅蜜寺へと足を運び、鎌倉時代にこの地域が果たした政治的な役割について、さらには近接する珍皇寺とともに、平家の拠点としての意味と「六原」の京都の中で果たす役割について学びました。

また、八坂へと歩みを進め、八坂の塔とその周辺の景観問題、Instagram観光で観光客を集めるようになった八坂庚申堂が、今日の新しい観光に果たす役割について学びました。そして、八坂地域はその傾斜地形を活用して古来より京都の伝統工芸である清水焼の生産地でもありました。実際に清水焼の陶芸体験を通して、京都の伝統文化がこの地域でどのように育まれてきたのか、また現在の観光の多様化のなかで機能してきたのか感じることができました。

「小豆島でのフィールドワーク合宿を実施」

日時:2023年9月21日(木)~22日(金)

授業:応用演習Ⅱ

担当:大倉真人 教授

2023年9月21日(木)から22日(金)の1泊2日の日程で、小豆島ふるさと村(香川県)でのフィールドワーク合宿を実施しました(小豆島ふるさと村にて実施)。この合宿では、ゼミにおいて主軸的に取り組んでいる、全国学生保険学ゼミナール大会(Risk and Insurance Seminar: RIS)での発表に向けてのグループ研究の発表および検討などを行いました。ゼミでは2つの研究グループを構成した上で、「ワンオペ育児」および「女性の貧困」を主たるキーワードとした社会問題についての研究を進めています。

この合宿での発表・検討を通じて、秋学期以降において進められる研究の深化・進展および、12月に開催される全国大会に向けてのより良い準備と学びの機会とすることができました。合宿2日目には、オリーブ記念館を訪問することで、離島における産業等について学ぶことができました。

「応用演習Ⅰ 石垣島・竹富島フィールドワーク」

日程:2023年9月14日(木)~16日(土)

授業:応用演習Ⅰ

担当:大西秀之 教授

参加学生:17名

2023年9月14~16日に、石垣島・竹富島での3年次生ゼミフィールドワークを行いました。今回の目的は、自然環境や伝統景観などの保護保全を地域コミュニティが主体となって推進しているあり方を現地で見分し、学ぶことにあります。

竹富島を訪問し、ゆがふ館において地域が主体となって現地で景観保全に取り組まれているNPOたきどぅんの方にレクチャーをしていただきました。レクチャーを踏まえ、伝統的集落景観保護を実体験し、当該地域の環境や文化が観光資源になるとともに、それを持続的に活用するためにも地域コミュニティが主体となった保全・保護活動が不可欠であること確認しました。

今回のフィールドワークでは、健全な地域の暮らしが維持されなければ環境保全が実現しないことをはじめ、オーバーツーリズムの問題や地産地消の推進など、石垣・竹富に留まらない社会課題を再考する機会になりました。参加ゼミ生も真剣に聴講し、自らの感想や見解などを積極的に発言し、活発な意見交換が行われ、実りのあるフィールドワークとなりました。

「応用演習Ⅰ東京フィールドワーク」

日時:2023年9月14日(木)~15日(金)

授業:応用演習Ⅰ

担当:谷直之 教授

刑事法ゼミとして、1泊2日の日程で、東京の警察博物館、警視庁見学、参議院見学のフィールドワークを行いました。初日、まず警察博物館を訪れ、日本警察の制度や歴史、警察の仕事について事前学修を行いました。警察官のさまざまな職務について知ることができ、また殉職された警察官についての展示では衝撃を受けました。2日目、日本最大の警察組織である警視庁の見学を行い、実際に110番通報に対応している緊迫した様子等が見学できました。また、国会議事堂(参議院)の見学では、歴史を感じさせる建物や内装を体感でき、さらに周辺の散策では、最高裁判所、内閣総理大臣官邸、各省庁が狭い範囲にひしめき合っている様子が実感できました。

「応用演習Ⅰ 岡山・香川フィールドワーク」

日時:2023年8月21日(月)~22日(火)

授業:応用演習Ⅰ

担当:朱捷 教授

3年次生の応用演習で、野外民族博物館リトルワールドを訪れました。この施設は世界各国の街並みが再現され、人々の暮らしや文化、衣食住などに触れることができる博物館です。学生は様々な国の民族衣装を着たり、珍獣を使った料理に挑戦したりと、他国の異文化を身をもって体験し、自国の文化と比較することによって世界の文化を理解すると同時に、自国の文化の理解も深めることができました。また、学生が主体となってフィールドワークの計画を立てたことで、リーダーを中心に一人一人がグループの役割を果たし、学生たちの団結力を高めることができました。

「応用演習Ⅰ 神戸市内フィールドワーク」

日時:2023年7月28日(金)

授業:応用演習Ⅰ

担当:Lisa Rogers 教授

イスラム文化について学び、新しいことを発見したいと考え、神戸へのフィールドワークを行いました。神戸モスクに行き、学生たちは宗教的実践に関連したジェンダーに対するさまざまな見方について学ぶことができました。また、モスクの近くにある2つのハラル・スーパーマーケットと輸入食品店を訪れ、食品についても学ぶことができました。様々な国の料理を提供するレストランがたくさんあり、多様な食文化の重要性と魅力を知ることができました。その後、中華街や神戸市立博物館を訪れ、特に神父フランシスコ・ザビエルの肖像画に興味を持った学生たちは、日本文化に影響を与えた外国について見識を深めることができました。

Report on July 28, 2023 Graduation Seminar Fieldwork: Kobe

Students wanted to learn about Islamic culture and experience new things, so they planned a fieldtrip to Kobe. The visit to Kobe provided many new experiences. Going to Kobe Mosque, the students were able to learn about different views of gender related to religious practices. They were also able to learn about foods by visiting two Halal supermarkets and an import food supermarket near the Mosque. There were many restaurants serving foods from various countries which made them see the importance and attraction of diverse food cultures. Afterwards, a visit to Chinatown and the Kobe City Museum, where students were especially interested in the portrait of Jesuit priest Francis Xavier, helped them gain insight into foreign influences on Japanese culture.

一日を通して、空間をデザインするおもしろさと鑑賞側の主体的な参加を引き出す工夫を学ぶことができ、今後のゼミでの学びを新たに考える機会になりました。

「応用演習Ⅰ 野外民族博物館リトルワールドフィールドワーク」

日時:2023年7月1日(土)

授業:応用演習Ⅰ

担当:Lisa Rogers 教授

3年次生の応用演習で、野外民族博物館リトルワールドを訪れました。この施設は世界各国の街並みが再現され、人々の暮らしや文化、衣食住などに触れることができる博物館です。学生は様々な国の民族衣装を着たり、珍獣を使った料理に挑戦したりと、他国の異文化を身をもって体験し、自国の文化と比較することによって世界の文化を理解すると同時に、自国の文化の理解も深めることができました。また、学生が主体となってフィールドワークの計画を立てたことで、リーダーを中心に一人一人がグループの役割を果たし、学生たちの団結力を高めることができました。

「専門基礎演習 大阪鶴橋・コリアタウンフィールドワーク」

日時:2023年6月24日(土)

授業:専門基礎演習

担当:金明柱 助教

参加学生:15名

2年次科目『専門基礎演習』で、大阪鶴橋・コリアタウンのフィールドワークを行いました。大阪を中心にまち歩き事業を展開している「大阪あそ歩」のガイドの足代様・松田様に案内いただき、かつて「猪飼野」と呼ばれていたこの地域の歴史やゆかりのある人物、生活文化について学びました。2時間半のまち歩きツアーでは、大阪コリアタウン歴史資料館をゴールに、鶴橋国際市場、鶴橋本通商店街、御幸森天神宮、いくのパークなどを訪れました。

授業では、近年韓流ブームで賑わっている大阪コリアタウンの観光資源について調査をしてきましたが、今回のフィールドワークを通じて、「なぜここにコリアタウンが形成されたのか」、「それが今の鶴橋界隈の観光地化にどのようにつながっているのか」について学ぶことができました。

「卒業研究Ⅰ 富山市内フィールドワーク」

日時:2023年6月3日(土)~4日(日)

授業:卒業研究Ⅰ

担当:服部尚己 特任教授

「卒業研究Ⅰ」服部ゼミの学生4名が、富山市のコンパクトな町づくりを体験するフィールドワークを行いました。富山のライトレール(日本初のLRT車両)は2006年にJR線の路面電車化を行い、岩瀬浜まで開通した路面電車です。

一日目はこれに乗り、岩瀬の旧市街へ行き、旧市街の町並みを歩き、廻船問屋馬場家などを見学しました。

富山市は、ヨーロッパのコンパクトシティをお手本にまちづくりを行っています。公共のレンタサイクル「シクロシティ」もパリの「ヴェリブ」をまねていて、3段変速ギアの自転車です。

二日目は朝からシクロシティに乗り、世界の都市で使われているコミュニティサイクルによる町の見学を学ぶ「自転車フィールドワーク」を行いました。30分以内で各所に設置されたステーションで自転車を乗り換え、富山城、総曲輪市街地活性化区域、富岩運河環水公園などを見て回りました。行動範囲は格段に広がり、その便利さに学生たちも驚いていました。多くのことを体験して学ぶ、良い機会となりました。

「基礎演習 嵐山フィールドワーク」

日時:2023年5月13日(土)

授業:基礎演習

担当:大西秀之 教授

社会システム学科1年次の基礎科目である「基礎演習」で、嵐山を訪問し、天龍寺〜竹林の小径〜野宮神社などを見学しました。

現地は感染症の影響が随分緩和された様子で、数多くの海外からの観光客を目にしました。

本フィールドワークは、単に見学や懇親が目的ではなく、事前に授業で計画した社会調査を行ない、レポートを作成するためのものです。

このため、全体での見学後は、各自が計画したフィールドワークを行いました。

過去実施分