同女のサステナブルな取り組み

こんにちは!

現代社会学部社会システム学科3年次生のあゆです。

今年も残りわずかとなりましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

今回は同志社女子大学の食品に関するサステナブルな活動を紹介したいと思います。

1つ目は、サステナブル研究会によるフードドライブです。

最近、「食品ロス」という言葉をよく耳にしませんか?

そもそも、食品ロスとは「まだ食べることが出来るのに廃棄されてしまう食品」を指します。

作りすぎて食べ残してしまった、気が付けば消費期限が過ぎていた…というような経験をされた方も多いのではないでしょうか。

そこで、本学のサステナブル研究会のフードドライブという活動を紹介します。

フードドライブとは、ご家庭で食べずに余っている食品を回収し、支援を必要としている方々にお届けする活動です。

学内のフードドライブでは、

①未開封品

②賞味期限が1ヶ月以上のもの

③常温保存可能なもの

④成分表示またはアレルギー表示のあるもの

⑤製造者または販売者の表示があるもの

を対象に回収をしています。

例えば、

✓雑穀(米、餅、麺類など)

✓乾物(のり、ふりかけ、海藻など)

✓保存食品(缶詰、瓶詰めなど)

✓インスタント食品・レトルト食品

✓飲料

✓お菓子・ベビーフード

などが対象です。

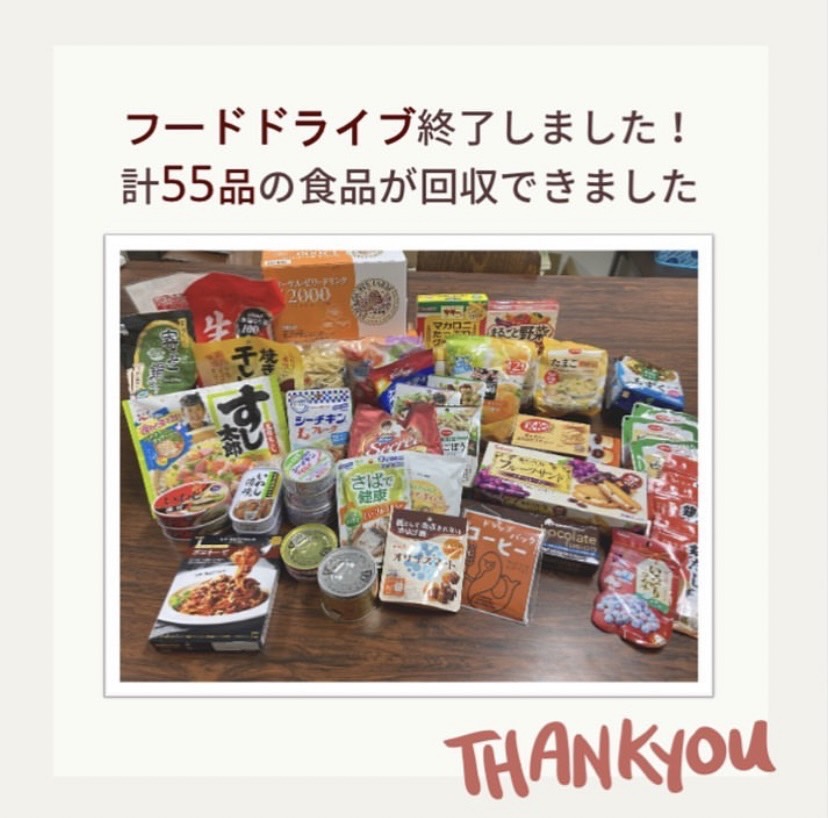

毎回30~60個の食品が回収でき、学生のSDGsへの関心の高さがうかがえました。

そして、集まった食品は、京田辺市のボランティア団体にお渡しをし、その後仕分けなどを経てから社会福祉施設・一人親世帯・子ども食堂・生活困窮者へ届けられます。

また、サステナブル研究会では、SDGs(持続可能な開発目標)に関する様々な活動に取り組んでおり、フードドライブの他、レシピ紹介キャンペーン、ブックトレードや衣服交換会、カイロの回収などを行っています。このような活動を通して、学生たちに広くSDGsへの取り組みを発信しています。

今後もサステナブル研究会や同学のサステナビリティある活動に注視していきたいですね。

サステナブル研究会についてはこちら

2つ目は、同志社生協による「フードロス削減PJ」です。

同志社生協は同志社大学、同志社女子大学等で食堂や購買、住まいの斡旋などの事業を行っています。

食堂で出していたメニューは閉店後どうなっているかご存じでしょうか?

一部翌日使用できるものは除いてすべて廃棄しています。

まだ食べることができるのにも関わらず、衛生管理上の問題や品質保持ができないということで捨てざるを得ないという判断をしています。

今回のプロジェクトは、閉店前の小鉢・デザート・コロッケ・ポテトを半額で提供するというものです。

また生協がSDGsを意識したプロジェクトを行うことで、学生も考えさせられるものがありますね。

2021年に行われた「同志社生協フードロス削減PJ」の詳細についてはこちら

いかがでしたか?

この記事が、みなさんの生活の中でサステナビリティについて考えるきっかけになれば嬉しいです。