京都の伝統文化に触れて —図形の美しさと“測れない量”を五感で感じるフィールドワークを実施-(椎名美穂子ゼミ)

日時:2025年8月5日(火)

場所:平等院鳳凰堂、福寿園 宇治茶工房、龍豊窯

授業:応用研究Ⅰ

担当:椎名 美穂子 教授

椎名ゼミ3年次生7名は、日常に潜む「図形の美しさ」「測れない量」に着目し、宇治でフィールドワークを実施しました。五感を総動員し文化財に触れ、数理的視点と芸術的感性の融合に挑戦しました。

1.図形の美しさ-平等院鳳凰堂の対称性-

学生のレポートや振り返りからは、1053年建立の10円玉にも描かれている平等院鳳凰堂は美しいと言われていること、池に映る姿も貴重な景色であることの記述がありました。しかし、現地での拝観により、正面から見た構造の美しさが、建物の紅白の色彩、左右対称という図形的な調和に根ざしていることを体感的に理解できました。

2.測れない量に触れる—抹茶挽き(福寿園)・ろくろ陶芸(龍豊窯)での角度の新しい感覚-

学生の中には、分度器を用いて90度、180度、360度の角の大きさを測っていた記憶がある一方で、それ以上の角の大きさについては実感として捉えるのは難しいと感じている人がいました。しかし、「石臼で360度を回すのに3秒」「数回転で目の細かい抹茶が出てくる」「一定の回転角度で均等に挽かれる」とまとめており、実際には測定できない360度以上の角の大きさを、回転数、時間、速さ、抹茶量といった他量で捉え直していました。

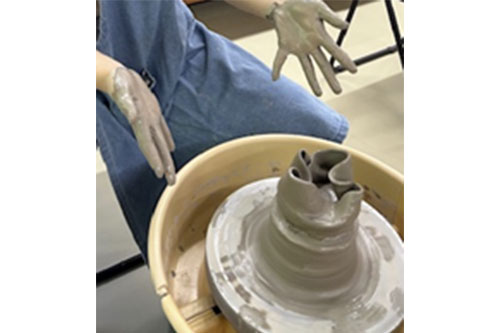

ろくろ体験では、「手の動きや角度による円の変化」「1点を固定して形を作る過程」「器の対称構造」に着目していました。そして、普段、体験したことのない土の感触を通じて、回転の速さ、身体で感じるリズム等を感じ、分度器がなくても人間らしい「自分の感覚」を働かせていました。

今回のフィールドワークは、メンバー同士の絆の繋がりだけでなく、陶芸の「酸化」「還元」といった理科との繋がり、「角の大きさ」「多角形」「対称な図形」「回転」「速さ」等の算数との繋がりも見え、子どもの頃の学びを実生活へと橋渡しをする機会になりました。