「薬物代謝」

×

「個別化」

薬の有効性や安全性の個人差。

その予測に役立つ

解析法の確立を目指しています。

医療薬学科

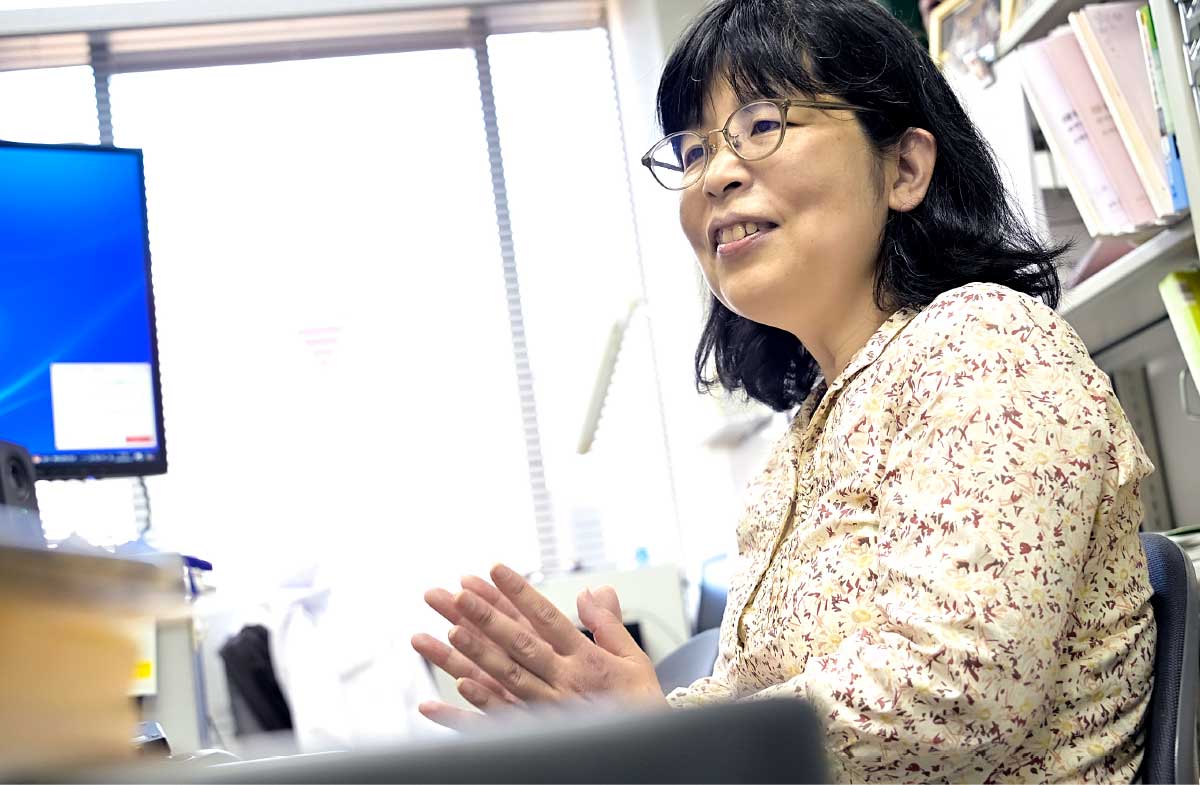

前川 京子教授

大学の研究でこそ網羅できる薬物代謝酵素の遺伝子多型と薬の効果との相関を研究。

「医薬品分析化学」とは、薬や生体成分を分析して、医薬品の開発から人に投与された後の効果の確認まで、すべてのプロセスを支える学問です。この領域で私は、医薬品の有効性・安全性の確保を目指し、大きくわけて2つのテーマを柱に研究をしています。

ひとつめは「薬物代謝酵素」です。同じ薬を服用しても、薬の効き方や副作用に個人差が出るのはなぜか、疑問を感じたことはないでしょうか。私たちが薬を服用すると、薬は吸収されて血液に入って体内に分布し、代謝されて尿などで排泄されていきます。この「吸収」「分布」「代謝」「排泄」の4過程のうちの「代謝」にその秘密の一部が隠れています。

「代謝」とは、薬の効き目が現れた後、肝臓で残った成分を体外に排出されやすい性質へと変えることです。このとき、働く酵素のことを「薬物代謝酵素」といい、シトクロムP450(CYP)とも呼ばれています。この「薬物代謝酵素」は、遺伝子の個体差である「遺伝子多型」によって、代謝速度などに個人差が生じていることがわかっています。「遺伝子多型」があると、医薬品によっては、その代謝が速くなる、あるいは遅くなることもあります。そこで、薬がどのように効果を発揮するのか、どのように安全に服用することができるのかに関わるCYPに焦点を当て、その活性と構造や遺伝子多型の相関を研究しています。

さらに、だれもが有効に安全に薬を使えるよう、新規医薬品の代謝とCYPの遺伝子多型の相関も研究しています。新しい医薬品が開発されると、製薬会社ではその代謝とCYPの遺伝子多型との相関を評価しますが、評価する多型は限られています。遺伝子多型は民族差もあり、海外で作られる医薬品は、欧米人に多く見られる遺伝子多型とその薬の効果との関連性が注目されます。日本人で見出される頻度の低い多型は評価されないこともあります。すると、効かない薬を日本人の患者さんが飲み続ける、といった可能性も出てきます。

そこで、頻度は低いものの日本人で見出される多型で医薬品がどのように代謝されていくかを評価するとともに、それを予測できるような新しい解析システムの構築を目指した研究も進めています。

また薬物代謝酵素の領域では、「重水素化薬品」の研究も進めています。「重水素化薬品」とは、医薬分子の水素Hを重水素Dに置き換えた医薬品のことで、薬物代謝酵素CYPに対して分解されにくい代謝安定性があることから、近年注目が集まっています。薬が安定して効く時間が長くなるため服用の回数を減らすことができ、副作用を抑えて患者さんの負担を軽減することができます。

現在は乾癬の治療薬などに使われており、日本で承認されている医薬品はまだ1つだけですが、今後は重水素化医薬品が増えていくと予想されます。医薬品の多くは、これまで化学合成によって製造された低分子医薬品でしたが、最近ではタンパク質を成分とした高分子医薬品が中心になってきました。そうしたなか、低分子医薬品にD を加えることで代謝を変えることができるため、低分子医薬品の可能性を広げると期待されています。

そこで私は、代謝が安定するメカニズムの解明と、医薬分子のどこにDを入れれば代謝安定性が出るかを追求し、効率的な重水素化医薬品の設計に役立つ情報を探索しています。

Read More

病院との共同研究のもと、生体内代謝物と医薬品の効きやすさや副作用の発現との関係を探索中です。

2つ目の研究の柱が「メタボロミクス」です。血液や尿には「代謝」によって排出される小分子の代謝物「メタボローム」が含まれており、これらを網羅的に測定して解析する研究分野のことを「メタボロミクス」と呼びます。私はメタボロームと医薬品の有効性や安全性との関係を探索しています。なお、薬物代謝ではなく、生物が酸素や栄養を取り込んでエネルギーを生み出す生命活動そのものの「代謝」です。

現在は病院との共同研究で、抗がん剤の効きやすさや副作用とメタボロームの相関を見ています。多発性骨髄腫の患者さんに使われるある抗がん剤では、神経障害の副作用が出てくることが臨床現場で問題になっています。

まずは、どういう人に神経障害が出やすく、どういう人には出にくいか、患者さんの血液や尿に含まれる代謝物から解析しています。患者さんによって薬がどれくらい効くか、どんな副作用がどれくらい出るかを投薬前に評価することが目標です。さらに、メタボロミクスとの関連から、副作用である神経障害のメカニズムやそれを防ぐ新薬の開発にもつなげていくことも目標としています。

患者さんの特性や疾患の特徴に合わせた治療を行い、より高い治療効果を得て副作用をできるだけ抑える個別化医療へと、社会は転換しています。私も学生と共に、すべての研究成果を社会に還元しようと取り組んでいます。

Read More

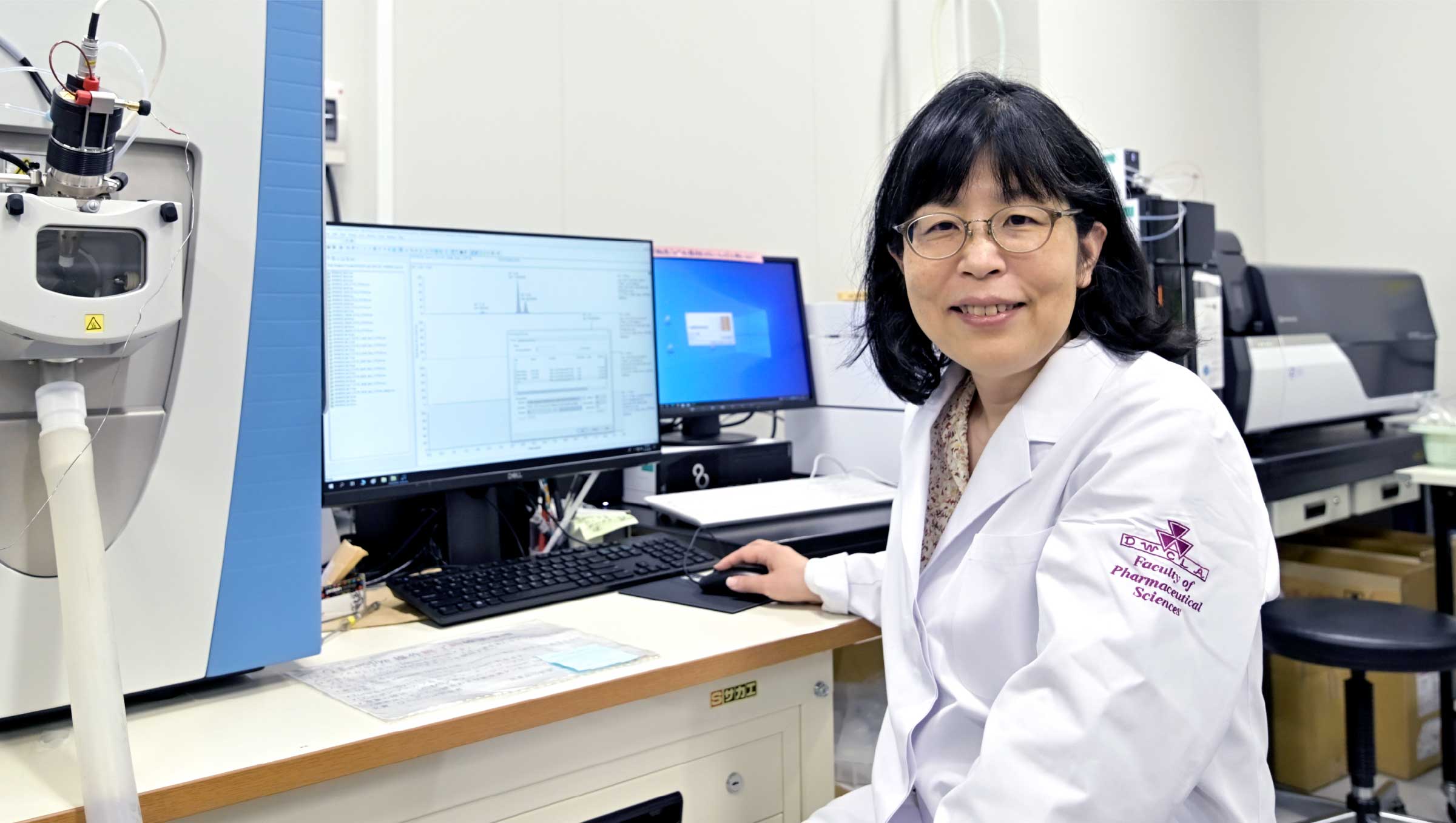

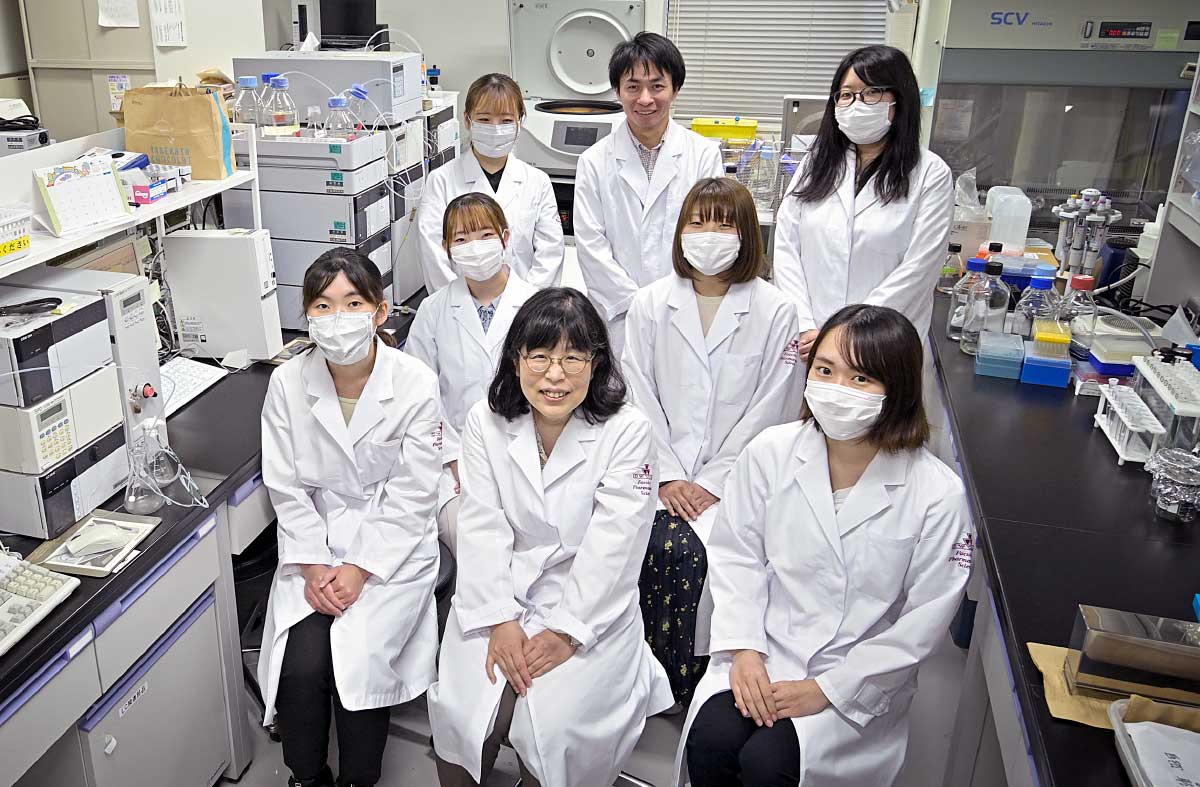

学生が最先端の分析機器を使いこなし、実験・研究に挑んでいます。

私の研究室「医薬品分析学研究室」では、「薬物代謝酵素」と「メタボロミクス」の2つのテーマに学生が取り組んでいます。どちらも主に分子の質量を測定する質量分析計を使って実験を重ねていきますが、実験の方法論や研究の出口は違っています。

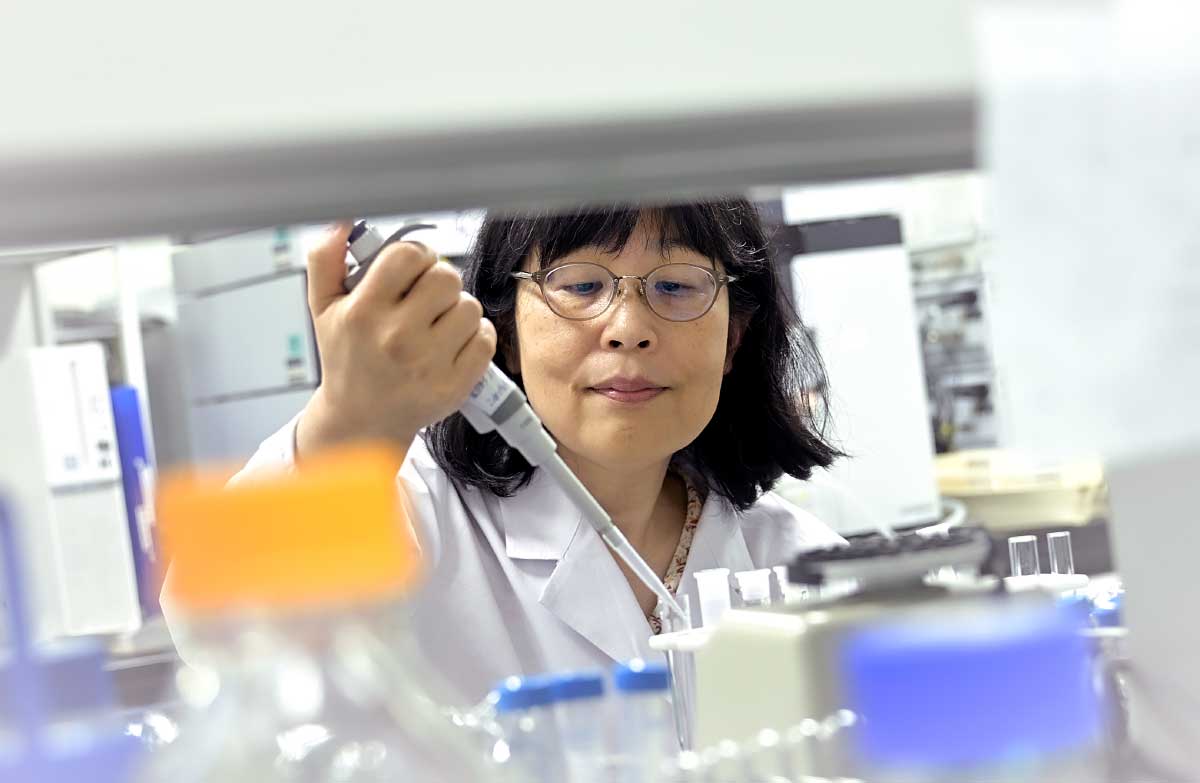

「薬物代謝酵素」を研究するチームは、学生自らが遺伝子多型を有する代謝酵素を精製し、それらを用いて薬物を試験管内で代謝させ、代謝に対する遺伝子多型の影響を評価します。

「メタボロミクス」は病院との共同研究で進めているため、病院から提供される試料の代謝物を分析して評価を行っています。

酵素や代謝物といった極小対象物を分析するため、実験には研究室にあるクロマトグラフィーなどの分析機器や、薬学部で共有している高性能・高感度な機器を使います。

学生は2年次生の実験の授業で分析機器の使い方を学ぶものの、3年次生で研究室に配属された直後は、うまく使いこなすことができません。失敗を重ねて先輩に学びながら、少しずつ機器の扱い方を身につけ、4年次生になると機器の扱いにも慣れて、実験データの整理も自律的に進めるようになります。

5年次生では分析機器を使いこなして実験を主導し、データの解析もできるようになり、6年次生になると「この不思議な結果が出てきたことを裏付けるために、こんな実験ができませんか」と私に提案してくれる学生も出てきます。

実験・研究だからこそ、学生の変化が時系列でよくわかるのだと思いますが、1人ひとりの成長には目を見張ります。

学生の進路はさまざまです。研究テーマをさらに掘り下げようと製薬企業の研究職に就く学生もいます。製薬会社の採用面接では、自分の研究について論理的に伝えられる能力が必須なので、学生時代からその能力を磨き、研究も自律的に取り組んでいます。また患者さんに寄り添う臨床の現場で働きたいと考える学生は、病院・薬局薬剤師の道へ進んでいます。

どんな道を選んでも、研究を通して身につけた論理的な思考と分析力、結果から次のアクションを考える姿勢、そして計画を立案・実行する能力は必ず役に立つはずです。

Read More

薬剤師国家試験のストレート合格率の高さを支える、前向きさとチームワーク。

同志社女子大学の特長のひとつである細やかな少人数教育は、医療薬学科にも行き届いていると感じています。研究室の配属人数が少ないため、教員は学生一人ひとりを丁寧に指導でき、私自身も学生の成長を身近に感じるのは、少人数教育だからこそだと思っています。

また、高感度・高性能な分析機器を使える恵まれた学びの環境が整っているのも、本学の薬学部の特長です。最先端の機器を使った実験で精度の高いデータが出ると、学生のモチベーションが上がり、それがひとつの成功体験にもなります。

本学の学生たちは好奇心旺盛で、研究に対して非常に前向きです。医薬品への関心の高さは言うまでもなく、データを収集・分析して解き明かしていく探究が好きなことがよくわかります。そうした学生が集まることでよい相乗効果が生まれ、研究室は活気に満ちています。

本学の薬剤師国家試験のストレート合格率が高いのは、試験対策講座といった大学のサポートに加えて、試験に向けた学習でも学生同士の助け合いがあるからだと思います。自分の得意分野を教え合う姿がよく見られ、チームワークの良さを実感します。緑が多い、美しいキャンパスでのびのびと学べる環境が、そうしたチームワークを醸成しているのかもしれません。

Read More

受験生のみなさんへ

化学物質が医薬品として薬理作用を持つまでには、さまざまな要素があり、工夫がなされています。それを知ることができるのが薬学部で学ぶ楽しさのひとつです。要素や工夫のなかでもとくに興味を持ったこと、疑問に感じたことを徹底的に突きつめて研究しましょう。

卒業論文テーマ例

- 重水素化医薬品開発に向けた速度論的同位体効果の評価法の構築と予測法の探索

- 薬物代謝酵素CYP2C9とその基質となる重水素化医薬品および代謝物中間体との相互作用様式の解明

- オーファンP450分子種ヒトCYP2U1の内因性基質・代謝物の探索

- 物理化学的測定法を用いた日本薬局方抗生物質標準品の品質評価に関する実践的検討

- 多発性骨髄腫におけるボルテゾミブ耐性機構の解明とその克服法の探索

- 等温滴定型カロリメトリーを用いた薬物代謝酵素P450と薬物との相互作用測定法の構築

- CYP2C9のX線結晶構造解析に向けた条件検討及びP450 Reductaseの大腸菌における発現・精製法の構築

- CYP2D6の大腸菌における発現・精製系の構築及び薬物との相互作用解析

- 本邦で個人輸入可能な医薬品の品質に関する研究

- リピドミクス解析による多発性骨髄腫治療薬の治療奏効性バイオマーカーの探索

- 日本薬局方アムホテリシンB標準品の品質評価法の構築

- 筋ジストロフィー心筋障害に対するTRPV2阻害薬の有効性の指標となるバイオマーカーの探索研究

- オーファンP450分子種の脱オーファン化を目指したヒトCYP2U1の大腸菌発現系の構築

- 薬物代謝酵素CYP2C9遺伝子多型の構造活性相関

—CYP2C9*2、*5、*28のX線構造解析に向けた条件検討— - まつげ美容液に含まれるビマトプロスト等の医薬品成分の分析

- 生物物理学的アプローチによる薬物代謝酵素CYP2C9の基質結合様式の解明に関する研究

- 日本薬局方ゲンタマイシン硫酸塩標準品の品質評価に関する実践的検討

- CYP2C9変異型酵素のタンパク精製とロサルタンとの代謝実験

- リピドミクス分析による脂質バイオマーカーの探索

—超臨界クロマトグラフィー/質量分析計を用いたリン脂質等の測定系の構築とボルテゾミブの治療奏効性バイオマーカーに関する研究— - 脂質メタボロミクスによる代謝物バイオマーカーの探索

—尿中に含まれる酸化脂肪酸の網羅的解析のための抽出法の確立及び腎障害動物モデルにおける実践的検討—